物理科学探疑-网友天空-宇宙观念-一个判断失误的理论【嵗差】还能影响我们多久?

![]()

一个判断失误的理论【嵗差】还能影响我们多久?

作者;王金甲 王鎭 刘春义等

“嵗差”的理论起源于观星术士。事情经过是公元前二世纪,古希腊天文学家喜帕恰斯在编制一本包含1022颗恒星的星表时,把他测出的星位与150多年前阿里斯提留斯和提莫恰里斯测定的星位进行比较,发现恒星的黄经有较显著的改变,而黄纬的变化则不明显。在这150年间,所有恒星的黄经都增加约1.5°。喜帕恰斯认为,这是春分点沿黄道后退所造成的,并推算出春分点每100年西移1°。这是岁差现象的最早发现。

公元四世纪,中国晋代天文学家虞喜,根据对冬至日恒星的中天观测独立地发现岁差,并定出冬至点每50年后退1°。《宋史·律历志》记载:虞喜云;“尧时冬至日短星昴,今二千七百余年,乃东壁中,则知没岁渐差之所至”。 岁差这个名词即由此而来。

希腊的喜帕恰斯中国的虞喜,他们的观测来自纬度不同的北半球,并且喜帕恰斯推算出春分点每100年西移1°,虞喜定出冬至点每50年后退1°,差距甚远,这是地球较差自转的有力证据。有史以来从没有南半球的观测记载。只凭北半球的单一观测,不足以说明这种现象就是岁差。喜帕恰斯和虞喜的发现存在起码存在两种解释。1)地球较差自转。2)所谓的嵗差。在“地球固定论”的时代只能用地轴运动(岁差)岁差解释。在科技发展的今天,我们知道了地球存在差异旋转,所以用“地球较差自转”更爲合理。

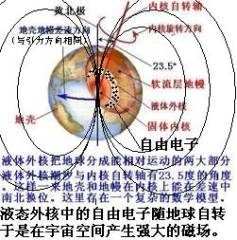

我们知道地球是层圈构造(见下图)。

地球主要由;地壳、地幔、液体外核、固体内核等几部分组成。液体外核的潮汐使地壳和地幔向西差速同样可以出现喜帕恰斯和虞喜的观测现象。那么喜帕恰斯和虞喜所命名的岁差是否正确值得怀疑。

按照日、地、月系统的运动时间规律,质量一个“嵗差”的周期不可能是漫长的26000多年。也就是26000多年的神话,象宗教一样,导致无人敢怀疑问津证明。

希腊的喜帕恰斯推算春分点每100年西移1°,虞喜定出冬至点每50年后退1°,出现这么大的差距说明结定义“嵗差”存在问题。因他们所处的纬度不同,差距说明地球存在“较差自转”。

3) 岁差是靠观测北半球的现象定义出的理论,缺乏南半球的观测证据。

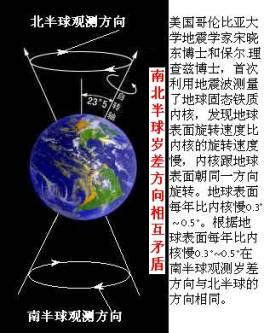

4) 在南半球观测恒星得出的嵗差方向与北半球的观测方向相矛盾,充分说明“岁差”是判断失误。

美国哥伦比亚大学地震学家宋晓东博士和保尔.理查兹博士,首次利用地震波测量了地球固态铁质内核,发现地球表面旋转速度比内核的旋转速度慢,内核跟地球表面朝同一方向旋转。地球表面每年比内核慢0.3°~0.5°。根据地球表面每年比内核慢0.3°~0.5°,如果在南半球观测岁差方向则与北半球的方向相同(见左图)。这个观测结果显然与北半球的观测结果相矛盾。这就充分说明“嵗差”是判断失误。是“地球较差自转”导致的现象,而喜帕恰斯和虞喜错误的判断爲“嵗差”。

地球较差自转有以下几条有力证据;

1)美国哥伦比亚大学地震学家宋晓东博士和保尔.理查兹博士利用地震波发现,地球表面每年比内核慢0.3°~0.5°。

2)北半球岛屿在大陆板块的东南方,南半球岛屿在大陆板块的东北方,这是地球存在较差自转的显著标志。

3)希腊的喜帕恰斯推算春分点每100年西移1°,虞喜定出冬至点每50年后退1°,因他们所处的纬度不同,差距说明地球存在“较差自转”。

4)宇宙间非凝固自转天体普遍存在较差自转,地球也是非凝固自转天体,地壳是板块结构存在较差自转理所当然。

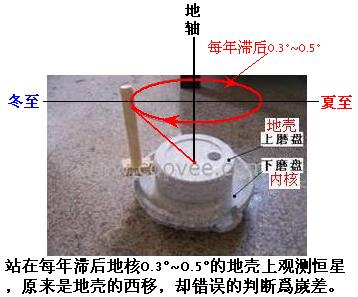

所谓的“岁差”原来是地壳每年滞后内核0.3°~0.5°所致。

所谓的“岁差”原来是地壳每年滞后内核0.3°~0.5°所致。

当然在地球固定论的年代人们尚未认识到地球存在“地球差异旋转”、“地球较差自转”、“壳幔弦动”、“大陆漂移” 等多种运动,他们是站在觉察不出而每年都滞后内核0.3°~0.5°的地壳上观测恒星,错误的把“地球较差自转”运动解释爲嵗差。

![]() 版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明 © Copyright Authors

版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明 © Copyright Authors

物理科学探疑