物理科学探疑-网友天空-物质原理-真空是虚无构成的

![]()

真空是虚物构成的

叶金顺

福清市镜洋良镇中学

一、真空是虚物构成的

1、真空中存在着“虚物”

什么是真空?在传统的观念中认为,所谓的“真空”即是指“没有任何实物粒子存在的空间”。在此,我估且把没有任何粒子物质及场物质的空间,称之为“真空”。

“真空”真的空无一物么?我们把一滴水滴放在真空中或是放在太空中,如果真空真的什么都没有,那么真空对水滴就不会发生任何的作用。但是事实却并非如此,放在真空中的水滴会迅速发生蒸发,并且迅速变成一个小冰粒。 “蒸发”是因为液体分子中总有一些活跃的分子,振动的能量大到可以脱离其它分子的束缚,溢出液体而成为自由的分子从而变化成气体。但从分子的动理论的角度进行分析,分子之间存在着引力与斥力。当分子的间距小于平衡位置时,分子间的斥力大于引力,则表现为斥力;当分子间距大于平衡位置时,分子间的引力大于斥力;当分子的间距离大于平衡间距的十倍时,分分间几乎没有作用力;倘若,一个分子只受到一个物体对分子的吸力,又如何溢出呢?难不成是由于惯性而摆脱引力?溢出的气体分子在只受到引力的情况下,又是谁给了分子向外溢出的动力呢?显然,只有当外力的作用大于分子的引力时,液体的分子才能溢出液体而成为自由的气体。可是实验所在的先决条件是“外界只有真空”,可见真空中水滴粒子之所以能够溢出,定然是因为真空对物体存在引力的作用。在我们的日常生活中,我们都可以体验到真空对人体不仅有引力,而且还是非常的强大。有人把生活中这种引力的作用解释为大气的压力。在天体中,行星可以把卫星撕裂。如果只有行星对卫星的引力,而没有真空的吸力,就不可能有这种现象发生。如果没有太空对地球的吸力,地球上就不可能有大气层的存在。因为气体分子之间只有引力大于斥力的可能,只有地球对气体分子引力的作用,那地球也就没有大气层的存在,也就没有我们。可见,真空对物体存在着引力的作用是客观存在的。也就是说,真空中存在着不同于“粒子物质及场物质”的另一种物质。我们暂且把真空中存在的这种没有质量,不占据空间或是占据无限的空间的,无法用仪器测得的物质,称之为“虚物”。

2、“虚物”是未分化的电磁场

真空存在着虚物。虚物与实物之间存在着力的作用。

在数学的概念中零就是什么都没,而0=(+1)+(-1)。我们假设把真空看成“0”,把虚物看作“i”,那么我们便可以把真空的表达式记作0=(+i)+(-i)。我们把这种未分化的(+i)用来表示未分化的电场,用(-i)表示未分化的磁场。那么真空就是由未分化的电磁场构成。那么我们用什么事实证明真空是由未分化的电磁场构成呢?从现代的科学知识我们了解到,地球诞生到现在近四十六亿年的时间了。太阳的年龄也在五十亿年左右。从天体的观察事实我们知道,是太阳的爆膨诞生了地球。那么太阳又是怎么诞生的呢?银河系又是如何诞生的呢?这些我们还不知道,但我们可以肯定的是宇宙中所有的星星都是从无到有的。那么无是什么?是什么也没有吗?从以上分析可知,宇宙是存在着虚物。也就是说,无论地球有还是没有?宇宙总是存在着虚物,虚物在一定的条件下是可以转化为实物,要不就没有这些天体了。这就需要我们解读这种虚物。庆幸的是,在我们的物理实验中,可以证明虚物就是未分化的电磁场。奥斯实验表明通电导体的周围存在着磁场,奥斯特为什么没有说这磁场是电流产生的呢?原因很简单,通过导体的周围的磁场是同心圆,是闭合的磁场。而这些磁场是来自于空间又回到空间。如果磁场是电流产生的,那这些磁场应当是来自于电流,回到电流的。那么事实果真如此么?奥斯特无法确定。于是在这种情况下只能说通电导体周围“存在”磁场。当电流消失时,这些磁场便跑得无影无踪。那么,该如何进一步说明磁场不是电流产生的?这里就必须改变我们对声波的认识。人们错误地认为声波是振动物体产生的,我们前面讲到水波不是振动木块产生的,而是木块的振动是木块获得机械能,而在原来的位置空间来回振动,是木块的机械能激动其周围的水波,是木块的机械能转移到周围的水体,水体获得机械能以波的形式向周围传递。声波的原理也是相同,是振动物体的机械能传递给周围的介质,介质获得机械能以波的形式向周围空间传递,这个例子还说明一个问题,能量的传递是需要场为介质,固体、液体与气体都给机械能传递准备了物质场(实物场是指由于实物粒子周围存在着的闭合的电磁与磁场)。同样的道理,通电导体的周围存在的磁场,是由于电流的存在激起导体的周围空间形成磁场,就是说磁场不是电流产生的,而是由于电流可以突破原来无形的空间显形空间磁场的分布,磁场是空间所固有的。显形的磁场,我们称它为分化的磁场。物理学上规定“磁场是物质”。假如通电导体周围所存在的磁场,是由通电导体产生的。那么也就等于说,通电导体产生了物质(磁场)。这显然违背了“质量守恒定律”,可见“通电导体产生磁场”的可能性是不存在的。那么,由此我们可以推断出,“磁场”应该是真空本身所固有的物质。而不显形的磁场叫未分化磁场叫虚物,虚物在一定的条件下可以转化为实物。无线电波就是电磁波,可见电场也是空间所固有的。未显形的电场我们叫“虚物”,而显形的电场我们叫“实物”。虚物的电场在一定的条件下可以转化为实物。在有电压条件的空间,电压可突破空间形成电场,同理,电场是物质,电压是不可能产生物质,那么电场也是真空所固有。从而我们证明了真空或是实空,无论是什么样的空间,都存在着虚物。

二、声音是能量以振动的方式产生

教科书指出声音是由物体的振动产生,这种观点对不对?当打雷时是什么振动呢?空气?空气振动产生了声音,那么雷电在其中起到什么作用?雷电在其中提供了能量的作用。我们用最简单的,最直观的水波现象来分析,木块在水中振动时,我们看到水面产生了水波,按教科学书的定义是木块振动产生了水波,木块在空气中振动还产生水波吗?可见木块的振动是不会产生水波的,而是木块的机械能以振动的方式通过水波传递能量,形成水波;同理,声音不是由物体振动产生的,物体的振动只是能量的一种现象,以上分析可知,雷电也同样可以以振动的方式传递能量,产生声音,由此可知,声音是能量产生的,而不是振动产生,振动只是产生声音的一种方式。

在研究真空不能传声的实验中,用抽气机不断抽出气体的过程中,听到的声音越来越小,从而推理得到真空不能传声,这里理论存在着缺陷,实验的过程声音越来越小,表明振动的机械能转化为声能效果越来越低,真空的状态下,机械能不能转化为声能,可见,在真空的状态下,首先是机械能不能转化为声能,也就是说在真空的状态下,机械能不能通过振动的方式转化为声音,其次才是真空不能传播声音。介质能够传声,是由于振动的物体与介质不断发生力的作用,压迫介质做功转移(或转化)能量,气压越低,气体越稀薄,振动压迫气体做的功越少,转移或转化的能量越少,听到的声音就越小。在真空中振动的物体还可以通过振动转化为内能。

三、传播声音速度与介质的刚性有关

一个冲气的气球,用力捏气球时,表面的张力变大。我们把分子看成一个由场构成的完全弹性的小球,当温度升高时,气体分子表面“张力”变大的现象,叫刚性变强;反之叫刚性变弱。

一般情况下,声音在固体中传播的速度>液体的速度>气体的中速度,这是由于介质的刚性固体>液体>气体的缘故。

气体的温度升高,气体分子的刚性增大,转播的速度越快。

四、光的产生、传播与吸收

量子物理学指出,光是电子的散射现象,其实不然,光的产生与吸收应当是等价的,电子所占原子的空间是非常小的,光照射到电子的几率几乎接近与零,由此可见,光是被原子的场所吸收,同理,光是场形变时产生的湍流。

光照射到物体表面时,被物体所吸收,表现光对物体表面压力的现象,表明光溢出物体时,受到吸力的作用,真空是由无限未分化的电场构成的,未分化的电磁场是无限闭合的。电场只有与电场发生作用,磁场只有与磁场发生作用,表明光的溢出是受到虚物引力的作用,由于虚物是无限闭合的,所以光在真空中沿直线传播。

光照到物质场时,对物质场产生压力,使物质发生形变,分子的内能增加,电子到原子核之间作用的电场平均距离变长,吸收能量。当电子与原子核之间作用场的平均距离变短时,释放出多余的能量,产生红外线或光或紫外线。

五、分子的电磁场的刚性增大,温度升高或状态改变。

物理教科书中指出温度是物体的冷热程度,对温度的认识只保留宏观的概念,让人们对温度的认识很抽象,温度在微观上有没有具体的所指?

真空虚物论指出,宇宙一切现象都是电磁场现象,原子或分子可以看成一个由电磁场构成完全弹性的小球。如:充满气体的气球,当用力捏气球时,气球表面的张力用越。我们把原子或分子的电磁场“张力”增大的现象叫刚性。

六、热传导在微观中是力的传递

用分子刚性解释热传导:系统中一个分子获得能量,温度升高,刚性变强,对相邻的分子压力增大,使周围的分子刚性变大,温度升高,直到系统中分子的刚性相等,达到平衡。

七、能量就是电磁场

在一张纸片上撒上铁屑,用两块永磁体的同名磁极正对放在纸片上,当两块磁铁压缩时,我们可以观察到磁场发生形变获得能量,放手后磁铁因排斥恢复做功释放能量,磁场恢复;用异名磁体通过观察,磁铁受到外力作用形变吸收能量,放手后磁铁吸引恢复释放能量。

对电感线圈充电,电感线圈吸收能量,同时电感线圈的周围增加了磁场,电能转化为磁能;电感线圈放电过程,同时电感线圈周围的磁场消失,表明磁能转化为电能。

对电容充电,电容的两极板上存在着电压,在两极板间增加了电场;电容放电,同时两极板间的电场消失。

以上的事实表明:电磁场是物质,也是能量。

观察微观物质,粒子间都是通过电磁场发生力的作用,物体吸收热量,热量是可见光或不可见光,光是电磁波,物体吸收了电磁波,也就吸收了能量;物体放出热量,也就是放也电磁波,放出能量。

对物体做功,物体粒子间的场发生形变,吸收能量,刚性增加,温度升高;物体对外做功,场发生形变,放出热量,刚性减弱,温度下降。

正反物质湮灭,释放出的是光能,表明电磁场是物质,也是能量。

八、电流是在电场力作用下定向移动形成电流

两个带上异种电荷的轻小物体,靠近时可以观察对两个带电体发生吸引,带电体的周围存在着电场,表明带电体是通过电场发生引力的作用。

用绸子摩擦过的玻璃棒,靠近验电器时,验电器的金属箔片张开,这是由于在带电体的周围存在着电场,验电器的金属杆内的自由电荷受到电场力的作用,电荷发生定向移动,使金属杆内的自由电荷瞬间形成电流,使金属杆的金属箔片上带上同种电荷排斥张开。

电池的两极存在着电压,表明电池的两极间存在着电场,把一个电容接到电池上,在电容的两极板间放入一块金属,金属块靠近两极板间分别带上等量的异种电荷,电池电压并没有作用在金属块上,金属块虽带上等量的异种电荷也不存在电压,表明金属块内的电荷是在电场力的作用下发生了定向移动。

断开开关的电路,开关间存在着电场,开关的闭合过程,电场不断地被压缩,开关接通后,导体内形成电流,表明,导体内有电流是受到电场力的作用发生定向移动的。

九、导体内电流的速度是无限的

开关闭合前,电路中已经通过电场构成的闭合的关系,开关闭合的瞬间也就是通电的时间,这与导体的长度无关,表明:导体内的电流速度是无限的。

十、一切力都是通过电磁场的“粘合”吸引,“形变”排斥作用的

磁场相互吸引,我们通过撒上的铁屑可以观察到引力越大时,磁场的“粘合”就越多,排斥力越大时,场的“形变”也越大;电场间的作用力与磁力作用具有相同的效果。在微观的粒子之间,所有的力都是通过电磁场的“粘合”吸引与“形变”排斥,任何力的作用都是通过微观场的“粘合”吸引与“形变”排斥,一切宏观力的现象都是通过微观这种“粘合”吸引与“形变”排斥作用,表明:一切力都是通过电磁场的“粘合”吸引与“形变”排斥作用的。

十一、重力、万有引力都是通过虚物场的“粘合”发生引力作用

地球对地球上物体的吸引力叫重力,地球对地球上物体的作用是通过重力场产生作用,物体受到这种重力的方向是竖直向下,天体之间的万有引力了是通过重力场发生相互的作用,那么该如何证明重力场就是宇宙的未分化电磁场呢?以上我们证明了宇宙真空或实物空间存在着未分化电磁场,既虚物的客观存在,但地球与地球上的物体,地球对太阳又是如何发性作用的呢?为了说明这一点,我们回顾一下磁体之间是如何发生吸引作用的,异名磁极相互吸引,通过铁屑撒在磁体的周围,我们可以很清楚的看到,磁场从磁体的N极出来到另一个磁体的S极进入,又从另一个磁体的N极出来进入到磁体的S极,这表明磁场只有根磁场才会发生相互的作用,宇宙是由未分化场构成了,那么这宇宙的一切现象必定都是电磁场的现象,物质的本质也是电磁场的产生,只有电磁场与电磁场才会产生相互的作用,所以重力场本身就是未分化的电磁场,重力和万有引力都是通过虚物场的“粘合”发生引力作用。

十二、地球是匀速运动的

在一小车上放一铁架台,在一铁架台上栓一重锤,在重锤的尖端所指的位置做个记号,当小车匀速运动时,尖端指向的位置不变,当小车加速时,重锤由于惯性指向记号的后方,当小车在做减速运动时,重锤由于惯性指向记号的前方。这一实验表明:物体做变速运动时,重力的方向会发生改变,地球的重力方向不变,当且仅当地球是在做匀速运动时重力的方向不变,由于地球是匀速运动,地球受到万有引力越大,轨道的曲率也就越大,地球在远地点受到的引力最小,曲率也应当是最小的,可见,地球的轨道不是椭圆形的,而是“瓜子”形。

十三、磁场、电场、力的关系

通电导体在磁场中受到磁力的作用,这是由于通电导体周围的磁场与环境的磁场发生了“粘合”吸引与“形变”排斥的作用,使得通过导体在磁场中受到力的作用;这个实验还表明,自由电子从负极移动到正极的过程中,我们可以看成由正负电荷构成的电场在缩短的过程中可以转化为磁场,反之形变的磁场也可以转化为电场。

静态的带电体在磁场中并没有受到力的作用,这是由于磁场只跟磁场发生“粘合”吸引,“形变”排斥的作用;电场只跟电场发生“粘合”吸引,“形变”排斥的作用。

导体在磁场中做切割磁感线运动,使磁场发生形成,于是在导体内形成电场,导体内有自由电荷在电场力的作用下定向集中有了电压,形成电源,如果电路是闭合的,那么电路中电压,使闭合电路中的自由电荷在电场力的作用下定向移动形成电流。

十四、热力学第二定律前提条件与客观宇宙相违背

热力学第二定律是基于卡诺循环,卡诺循环的假设是错误的,它假设气体分子不带电,推导得出宇宙热寂现象,大家知道宇宙物质绝大多数是带电的,是在电场区,而卡诺循环的假设违背的客观宇宙现象,结论肯定是谬论。

功可以全部转化为热,热同样也可以全部转化为功,只要存在这样的一绝热的容器,活塞与容器的摩擦为零,只要容器足够长,活塞的外部环境是真空,那么气体就会无限膨胀全部转化为功,可见功可以全部转化为热,而热不可能全部转化为功是谬论。

如图:只要存在着绝热、绝缘的容器,容器内的高温系统的所有气体分子是带正电的,而另一个是足够大的真空容器,高温容器内的气体向真空容器膨胀对外做功转化为电能,进入到真空系统带正电气体,在电场的作用下,自发地从真空系统转移到高温系统,那么,高温系统的热就是全部转化为功。本假设符合宇宙客观现象,符合宇宙能量可以循环的规律,符合能量守恒定律。

由此证明: ①热不可能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体。(不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化,这是按照热传导的方向来表述的)

②不可能从单一热源取热,把它全部变为功而不产生其他任何影响(这是从能量消耗的角度说的,它说明第二类永动机是不可能实现的。)是谬论!

以下图为(金顺循环)

十五、冷动机原理

当今能源问题是关系到人类社会可持续发展的主题,化石能源的大量应用推动着人类的生产力飞速发展。但化石能源必竟是一次性能源,地球的贮量有限长此以往终会枯竭,并且还对环境造成破坏,这是人们所不愿意接受的。那么能否找到一条清洁的、取之不尽用之不竭的能源呢?这便是我研究的主题。

我们知道大地、空气和水,一切的分子都存在着内能,能量守恒定律告诉人们能量是可以互相转化的,也就是说能量是可以循环利用的。然而热学第二定律判定能量从高级到低级的过程,能量不可逆。然而大自然龙卷风、台风的事实告诉人们能量是可以循环的,大自然可以从单一的热源中取出能量转化为机械能(风能)与电能(雷电),这告知人类必需从中找到能量可以循环的关键点,但摆在人们眼前的热学第二定律成了难以跨越的大山,要解决能量可以循环的关键点,就得找到热学第二定律错误的命门,推翻热学第二定律,功夫不负有心人,我终于找到了。

冷动机将是未来社会发展的主要能源,所谓的冷动机就是这种设备通过吸收空气、水或大地的内能转化为机械能的装置——边制冷、边发电,吸入的是热空气,吐出的是冷空气,把从空气中吸收的能量转化为电能,机械做完功后,能量又回到空气,不影响空气的温度,想用多少就有多少,由于吐出的副产物只有冷空气,对大自然没有任何破坏作用。除了设备成本之外,人们就可源源不断地从设备中获得想要的能源,如果家庭有这样一台设备,一家人就不用为供暖供热而发愁;如果把这种冷动机安装在汽车上,从此车主就不用为汽车买一滴的石油,省了油费不说,还可以制造恒温的车箱,如果把冷动机用于航海,轮船就要因为能源而靠岸;如果用于飞机,飞机可以直飞全球,当然,未来的交通主要工具是飞碟,人类可以把生产出来的产品,一天之内送往世界的各个角落,当然这都是后话。

听网友们说:只要推翻热学第二定律就可以获得诺贝尔奖。自从我两年前解开宇宙神秘之后,我最想为人类贡献的就是解决能源问题,从没有把诺贝尔奖放在心上,然而要发表冷动机的原理事先要推翻热学第二定律,否则全世界都不敢接受这样的专利权,为推翻热学第二定律,就必须先证明两个概念:

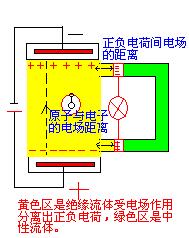

摩擦起电实验证明带电体有吸引轻小物体的现象,电荷间存在着引力与斥力,这种力是通过电场的作用发生的,轻小物体本身不带电,为什么与带电体会发生引力呢?如图原来带电体的周围存在着电场,轻小物体在电场的作用下,电荷发生转移,靠近带电体的一方带上异种电荷,异种电荷通过电场与带电体发生吸引力的作用。

两个验电器,甲带正电,乙不带电,当用一根导体连接的过程,在导体内瞬间形成电流,表明:电流是自由电荷受电场力的作用发生定向形成电流,也就是说,电流的形成不一定需要闭合电路。

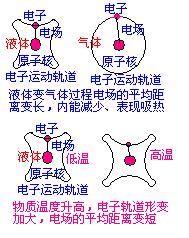

内能指分子运动的动能与分子的势能的总和,电子与原子核的结合主要靠电场的作用。温度升高,电子运动的轨道形变增大,刚性变强,电子与原子核之间平均距离变短,内能增大;反之,温度下降,电子运动轨道形变减小,电子与原子核的平均距离变长,内能减小。总之,电子与原子核的距离变长,内能减小;电子与原子核的距离变短,内能增大。

液体的蒸发过程需要吸收热量,有致冷的作用,这是由于蒸发的过程,水分子的形变恢复过程,最外层电子与原子核的距离变长,内能减少,温度下降,低于环境温度,表现为吸热。

例1:用力压缩一个双向打气筒,气体分子的形变加大,电子与原子核的平均距离减小,内能增大,温度升高;当用力拉打气筒,气体分子的体积增大,电子与原子核的平均距离变大,内能减小,温度下降。

例2:用榨油机压缩花生饼时,花生饼受到压力,温度升高。

总之:从物体的表面现象看,物体受到压力,内能增大温度升高;反之,物体受到吸力时,内能减少,温度下降。

二、热学第二定律在电场区不成立

(1)概述

①热不可能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体。(不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化,这是按照热传导的方向来表述的)。

②不可能从单一热源取热,把它全部变为功而不产生其他任何影响

(2)说明

①热力学第二定律是热力学的基本定律之一。它是关于在有限空间和时间内,一切和热运动有关的物理、化学过程具有不可逆性的经验总结。

②人们曾设想制造一种能从单一热源取热,使之完全变为有用功而不产生其他影响的机器,这种空想出来的热机叫第二类永动机。它并不违反热力学第一定律,但却违反热力学第二定律。

③从分子运动论的观点看,作功是大量分子的有规则运动,而热运动则是大量分子的无规则运动。显然无规则运动要变为有规则运动的几率极小,而有规则的运动变成无规则运动的几率大。一个不受外界影响的孤立系统,其内部自发的过程总是由几率小的状态向几率大的状态进行,从此可见热是不可能自发地变成功的。

④热力学第二定律只能适用于由很大数目分子所构成的系统及有限范围内的宏观过程。而不适用于少量的微观体系,也不能把它推广到无限的宇宙。

根据热力学第二定律,也可以确定一个新的态函数——熵。可以用熵来对第二定律作定量的表述。

第二定律指出在自然界中任何过程都不可能自动地复原,要使系统从终态回到初态必需借助外界的作用。由此可见,热力学系统所进行的不可逆过程的初态和终态之间有着重大的差异,这种差异决定了过程的方向,人们就用态函数熵来描述这个差异,从理论上可以进一步证明:

对热学第二定律在电场区不成立证明如下:

1、手电筒利用电池向小灯泡供电,如果把电池看成低温系统,那么电灯是高温系统,电池内部贮存着化学能,所谓的化学能就是分子的结合能,也就是内能;电灯发光发热靠的就是内能增大,温度升高,从而发光发热。电池就是单一的系统,可见在电场区,即电场的环境下,内能从低温系统的电池转移到高温系统的电灯上,这一事实证明热学第二定律在电场区不成立。

2、空气中只要存在着这样一个带电体,其周围的电场强大到可以把气体分子分离成离子与电子,在电场区的离子与电子分别受电场力的作用,并引向相反的方向运动而被集中,使得大量分子无规则运动变成有规则的运动。如果带电体是绝对绝缘的,那么带电体所带电量,不会因此而增加,也不会因此而减少,如果能迅速转移被分离的离子和电子,其周围的电场强度不变。进入电场区流动的空气将源源不断地被分离集中。

根据F1=qE,其中q表示电子或离子所带的电荷量,E表示电场强度;

又根据F2=KQq/r2,其中F2表示核外电子与原子核这间的作用力,Q表示离子所带的电荷量,q表示核外电子所带的电荷量。

当F1>F2,即qE> KQq/r2时,得到E> KQ/r2时,分子被分离成正负电荷。

正负电荷受电场力的作用而被加速,定向移动的电荷形成电流。根据洛伦磁力公式F=qVB可知定向移动的离子将做螺旋运动而形成旋涡,根据流速越快气压越低的原理,气流将推动着离子脱离电场区,吸入周围空气进入电场区,进入电场区的空气又被分离的循环过程。

可见,无规则运动的气体分子在电场区的物理过程是可逆的,人们不但可以从单一的热源取热,而且可以应用它直接转化为机械能或电能,第二类“永动机”成为可能。

3、在电场中,分子受电场力的作用被分离,带电体所带的电荷不会因此而增加,也不会因此而减少。被分离后集中的正负电荷间电压U=0,根据W=UQ=0,带电体不会因此而做功,由于被分离的分子,其离子与电子之间电场的距离被拉长,内能因此而减少,可见分离电荷的能量来源于分子的内能减少,即W=Q,系统的温度也因此而下降,于是能量可以从环境中吸收得到源源不断得补充。

可见,该系统是吸热系统,系统对外产生的机械能或电能,是从环境中不断吸热而持续工作。

综上所述,热力学第二定律在电场区不成立,人类有望解决能量循环利用的问题。

三、冷动机原理

冷动机是以吸收环境能量源源不断地转化为机械能与电能的装置,由于该系统吸入环境高温流体,吐出低温的流体,从中吸收能量转化为机械能或电能,所以命名为冷动机。该系统是一个正反馈系统,系统对外做功取决于输出能量越大,系统从流体中吸收的能量就越多,或环境中允许吸收能量的多少。

冷动机原理图

如图所示,在一个绝缘密闭的耐高压的容器内,装着某种正常环境下绝缘而在高压电场作用下成为导体的流体,在容器上加入高压电源,为系统提供高压电场,容器内的流体在高压电场的作用下被分离成离子和电子,它们在受到电场力的作用,离子向上集中,电子向下集中,定向移动形成电流,从而形成磁场。带电体受电场力作用而被加速,受磁场力的作用而旋转,形成旋涡,旋涡的产生使得系统的上方受到流体的压力,下方受到流体的吸力,带正电荷的液体在压力的作用下进入导管,进入非电场区的电荷对输出电路两端形成电压,如果输出电路闭合,在输出电路中形成电流,电流的形成使得通过输出电能的导体转移过来的自由电子吸引着流体上方被分离的离子,由于电场力的作用,离子通过导体转移过来的电子得到中和。被中和后成为分子的流体,在来自旋涡力的作用,通过管道的循环再次进入系统内,再次被电场所分离,又被来自输出电源转移来的电子吸引加速着系统的循环,输出的电流越大,对系统的吸力也就越大,加速着系统内流体的循环。系统内部离子与电子的电场被拉长,内能减少,输出电路电子在电场力作用下通过导体电场被缩短,内能增大,实现内能从低温的系统转移到高温的系统,在这一过程,由于流体的温度低于环境的温度,从环境中不断吸引热量维持着系统输出电能,系统吸收的热量Q吸=W输出+W额外。

(本文来源:福建省福清市镜洋良镇中学 叶金顺

联系电话:0591-85311774 13559147502)

福清市镜洋良镇中学叶金顺

![]() 版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明 © Copyright Authors

版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明 © Copyright Authors

物理科学探疑