物理科学探疑-物理新战线

![]()

地球、科学与人类已经进入到一个特殊的关口

之——地质关口(1)

志勰

通过40年的地震统计说明了地球地震应力结构,地震应力的分层,有数据显示1980年为地震的阶段的一个分界点,地震的深度有向下延伸的趋势,地震次数在随着时间的推移在快速增加,地震进入新的活动期。补充了一种新的导致板块运动的动力,提出了一种地球板块演化的过程,地球现有板块来自于8.4亿年前的一次行星撞击。板块的演化过程对应地球的三个冰期。(不详细介绍了,内容比较多比较杂的一篇,也是搞得时间比较长的一篇)

0 引言

我们先来看这样一组数据:

| 时间区间 | 1970/01/01-1980/01/01 | 1980/01/01-1990/01/01 | 1990/01/01-2000/01/01 | 2000/01/01-2010/01/01 |

| 世界五级以 上地震次数 |

2834 | 8246 | 14153 | 26585 |

(数据来源中国地震台网(CSN))表格中所列出的是四十年来每十年半世界上发生的地震次数,考虑到40年前的地震记录监测的仪器设备问题,因此所采用的地震级别为五级以上的地震。

从如上图表中可以看出地球在相同的时间段,随着时间的推移地震次数在逐渐递增。那么我们是否可以跟着这个宏观统计得到结论,地球的地震灾害在随着时间的推移逐渐增加呢?要得到这个结论,我们需要对地层现阶段的应力变化趋势有确定性的支持结论,另一方面也需要对地球未来的应力结构趋势是否支持这样的结论做一个可行性的分析。我们知道地质应力处于平衡状态,我们是不能采用现有的手段去观测和发现的,就如同牛顿运动定律所展示的惯性内容一样,作用力大小相等方向相反,只是一种作用力平衡状态。我们所能得到的地质应力事件,只能通过地质应力强烈变化的过程来得到,而这个地质应力强烈变化的过程就是已经发生的地震,或者正在发生的地震。来进而判断现在地层的地质应力状态。因此,我们判断的状态则是到现在为止已经发生的地震事件。

一、地震事件在地球的结构

在地震点和地层的深度上,我们一般将地震划分为三种,通常将震源深度小于60公里的叫浅源地震,在60-300公里深度的叫中源地震,大于300公里深度的叫深源地震。我们研究地震主要是研究地球的应力结构,来从而得到某个地层区域其应力失去平衡的时间点,而应力结构必然和地球的结构是密切相关的,而这样机械简单的将地震简单的按深度划分为三种浅、中、深源地震,则失去对地震在地层中精确种类的定义。针对地震研究,我建议采用新的定义方案来对地震定义种类。

一种定义方法是按照地球的结构属性来定义,从1970年到现在四十年来震源深度最深的地震是1997年3月3日发生在汤加地带的四级地震,震源深度达到781km。那么对于我们所研究的地震来说,绝大部分震源深度都处于从地表到781千米深度以内。而这个震源深度则处在下地幔的位置。从地表到这个下地幔的地球结构则是这样:

地球最外层则是地壳,其平均厚度为17千米,大陆较厚最高的高原厚度可达70千米,海洋较薄只有几千米。其中大陆地壳平均厚度33千米,分上下两层。上层化学成分以氧、硅、铝为主,平均化学组成与花岗岩相似,称为花岗岩层。下层富含硅和镁,平均化学组成与玄武岩相似,称为玄武岩层。两层以康拉德不连续面隔开。地幔主要由致密的造岩物质构成可分成上地幔和下地幔两层。上地幔即B层(莫霍面~400千米)和C层(400~670千米),曾称榴辉岩圈,由类似橄榄岩的超基性岩组成。物质成分除硅、氧外,铁、镁显著增加,铝退居次位,由类似橄榄岩的超基性岩组成。但具较大的塑性;地震波的P波速度约为8.10千米/秒,S波速度约为4.7千米/秒。。下地幔,D层(670~2885千米),物质成分主要为硅酸盐,此外还有金属氧化物与硫化物,特别是铁、镍显著增加,主要为镁方铁矿(Mg,Fe)O,具石盐结构,硅酸盐(Mg,Fe)SiO3,具钙钛矿结构。温度约1850~4400℃,物质状态属固态。上地幔顶部存在一个地震波传播速度减慢的层(莫霍面),岩石圈(岩石圈指地壳和上层地幔顶部)以下称为软流层(Asthenosphere)——百度百科

依据地球的这种结构,可以简单的将地震划分为地壳地震、上地幔地震以及下地幔地震。地壳地震和上地幔地震以莫霍面为分界线,莫霍面一般的深度33千米。这一点可根据莫霍面的特征来区分。上地幔地震和下地幔地震的分界除了深度之外不是很明显,但性质和意义则不同,它说明地质应力的集结的程度,纯粹的液体之间是不可能产生强烈地质应力即地震的。上地幔存在一种过渡结构,反映在地震波速上:

根据地球物理和地质学研究结果发现在上地幔上部深度约60~250千米范围内,存在一不连续低速带,地震波速(vP)在深60千米处,从8.2千米/秒,下降到深150千米处的7.7千米/秒,在深250千米处又上升为8.2千米/秒,属于软流圈,岩石可以存在局部的熔融。横波vS从相应的4.6千米/秒降至4.0千米/秒。热量约(1.1~1.5)×10^31焦,已高于物质在该深度的熔点,局部呈熔融或软化状态。一般认为这可能是基性或超基性岩浆的发源地,故称软流圈。深源地震也发生在上地幔中,最深达720千米。因此对上地幔的研究日益受到重视并有了很大的发展。

厚度为20~400千米。地震波速在其内部随深度增加的梯度较小,在60~150千米间,许多大洋区及晚期造山带内有一低速层,可能是由地幔物质部分熔融造成的。——百度百科

该过渡结构对地质应力有重要的意义

二、地震数据及分析

每一个地震事件,都对应一个地质应力的剧烈变化。不同地层深度的地震事件,就表示不同地层深度的地质应力失衡事件。只要找到地层地震的数字规律变化,那么也就找到了地层物质运动变化应力失衡事件的规律。

1、地壳地震数据及分析

我们先来看如下的四组数据(关于数值取值的问题,对1970/1/1-1980/1/1、1980/1/1-1990/1/1分别取0-1千米的时候,其数值分别为338、360次,而对2000/1/1-2010/1/1、2000/1/1-2010/1/1分别取0-1千米的时候,其数值分别为38、50次,这有问题。因此,数据中的取值都取千米对应的整数。):

1970/1/1-1980/1/1 震级 3-10.0

| 地震深度 (千米) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 地震次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 7 | 7 | 9 | 5 | 128 | 19 | 19 | 27 | 22 | 210 | 30 | 22 | 42 | 12 | 651 | 17 | 17 | 24 | 27 | 72 | 12 | 20 | 9 | 10 | 98 | 10 | 23 | 1375 | 27 | 34 | 30 | 22 | 22 | 22 | 45 |

1980/1/1-1990/1/1 震级 3-10.0

| 地震深度 (千米) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 地震次数 | 51 | 62 | 83 | 132 | 301 | 139 | 199 | 241 | 417 | 1045 | 305 | 264 | 253 | 267 | 599 | 261 | 207 | 183 | 183 | 331 | 148 | 161 | 171 | 160 | 315 | 184 | 191 | 183 | 200 | 299 | 307 | 595 | 2853 | 400 | 320 | 216 | 179 | 141 | 154 | 207 |

1990/1/1-2000/1/1 震级 3-10.0

| 地震深度 (千米) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 地震次数 | 28 | 74 | 96 | 147 | 1018 | 248 | 277 | 396 | 669 | 1762 | 525 | 483 | 516 | 606 | 885 | 486 | 474 | 461 | 447 | 514 | 430 | 426 | 476 | 452 | 585 | 439 | 476 | 490 | 534 | 600 | 669 | 1030 | 2935 | 759 | 554 | 430 | 375 | 350 | 328 | 290 |

2000/1/1-2010/1/1 震级 3-10.0

| 地震深度 (千米) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 地震次数 | 33 | 79 | 143 | 233 | 1140 | 575 | 651 | 756 | 840 | 8086 | 947 | 1003 | 1033 | 1265 | 1949 | 974 | 913 | 805 | 749 | 1016 | 675 | 673 | 664 | 664 | 859 | 679 | 579 | 612 | 642 | 1620 | 614 | 700 | 3765 | 534 | 1365 | 523 | 489 | 507 | 513 | 545 |

在如上的四组数据中,地层深度5千米、10千米、15千米、20千米、33千米的深度上都存在一个地震次数的峰值,在此之外,1970/1/1-1980/1/1和2000/1/1-2010/1/1期间30千米还存在一个小的分层。下面我们来看四组数据共有的分层数据:

| 5千米 | 10千米 | 15千米 | 20千米 | 33千米 | |

| 1970/1/1-1980/1/1 | 18 | 128 | 210 | 651 | 1375 |

| 1980/1/1-1990/1/1 | 301 | 1045 | 599 | 331 | 2853 |

| 1990/1/1-2000/1/1 | 1018 | 1762 | 885 | 514 | 2935 |

| 2000/1/1-2010/1/1 | 1140 | 8086 | 1949 | 1016 | 3765 |

这四组数据中在地震深度从30千米到33千米数值明显增大,且在33千米达到一个相对峰值。如果在30-33千米处为陆地地壳和地幔平均分界面,15千米处为海洋平均地壳和地幔分界面,那么5千米、10千米、20千米处又对应什么样特征的地层结构呢?这四组数据是建立在四个10年的宏观统计数字上,四组数据都有相同的这个峰值规律,它必然不是随机的,必然有它所对应的地层的规律。它意味着地壳的结构性质可以分为五层。或者换句话说,地壳地震可以细分为五种,这是从数字的统计规律上来得到的一种结论。

另一个规律是,随着时间段向后的推移,地震次数迅速增大。1970年到1980年10千米深处的地震次数只有128次,而2000年到2010年10千米处的地震次数则增大到8086次。而其他深处的峰值变化则较缓。越接近地表,地震则越具有破坏性,而这个数据趋势说明,破坏性的地震事件在未来会快速增加。

另一方面我们来看前言中提到的5级以上的地震,我们知道5级以上的地震才具有破坏性,从1970-2010年的4个10年段,5级以上的地震发生的数量分别为2834-8246-14153-26585,四个数值递增的倍数分别为2.9-1.75-1.88,即便我们取最小的递增倍数1.75,那么未来十年即将发生的5级以上的地震次数则为46523次。这是从地震数字规律上用概率的保守估计。

如上只是根据数字的规律所得到的数学上的结论,对于我们所追求的地震的科学性质来说,是远远不够的,还需要物理的分析!

2、地幔地震数据分析

1970到1980年间发生的地震次数较少,对于地幔层次的地震数量来说就更少了,采用统计的方法来得到少量的地震事件对于事件发生的意义不大,可以作为参考。另一方面,从1970-2010的时间里,如下的四个时间分段都是在时间上的演化过程。数据如下列表:

1970/1/1-1980/1/1 震级 3-10.0

| 地震深度 (千米) |

40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 | 300-310 | 310-320 | 320-330 | 330-340 | 340-350 | 350-360 | 360-370 | 370-380 | 380-390 | 390-400 |

| 地震次数 | 327 | 242 | 162 | 100 | 57 | 104 | 56 | 57 | 57 | 50 | 36 | 31 | 28 | 12 | 11 | 19 | 17 | 15 | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 16 | 8 |

| 地震深度 (千米) |

400-410 | 410-420 | 420-430 | 430-440 | 440-450 | 450-460 | 460-470 | 470-480 | 480-490 | 490-500 | 500-510 | 510-520 | 520-530 | 530-540 | 540-550 | 550-560 | 560-570 | 570-580 | 580-590 | 590-600 | 600-610 | 610-620 | 620-630 | 630-640 | 640-650 | 650-660 | 660-670 | 670-680 | 680-690 | 690-700 | 700-750 | 750-800 |

| 地震次数 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 | 17 | 14 | 12 | 10 | 19 | 22 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1980/1/1-1990/1/1 震级 3-10.0

| 地震深度 (千米) |

40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 | 300-310 | 310-320 | 320-330 | 330-340 | 340-350 | 350-360 | 360-370 | 370-380 | 380-390 | 390-400 |

| 地震次数 | 1459 | 1148 | 816 | 490 | 275 | 259 | 227 | 229 | 195 | 153 | 166 | 128 | 110 | 79 | 71 | 70 | 62 | 64 | 72 | 45 | 32 | 30 | 21 | 15 | 14 | 14 | 12 | 22 | 15 | 15 | 26 | 25 | 20 | 17 | 26 | 17 |

| 地震深度 (千米) |

400-410 | 410-420 | 420-430 | 430-440 | 440-450 | 450-460 | 460-470 | 470-480 | 480-490 | 490-500 | 500-510 | 510-520 | 520-530 | 530-540 | 540-550 | 550-560 | 560-570 | 570-580 | 580-590 | 590-600 | 600-610 | 610-620 | 620-630 | 630-640 | 640-650 | 650-660 | 660-670 | 670-680 | 680-690 | 690-700 | 700-750 | 750-800 |

| 地震次数 | 15 | 23 | 19 | 14 | 27 | 16 | 14 | 20 | 21 | 28 | 24 | 24 | 30 | 45 | 50 | 27 | 23 | 31 | 18 | 50 | 55 | 19 | 13 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1990/1/1-2000/1/1 震级 3-10.0

| 地震深度 (千米) |

40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 | 300-310 | 310-320 | 320-330 | 330-340 | 340-350 | 350-360 | 360-370 | 370-380 | 380-390 | 390-400 |

| 地震次数 | 2208 | 1365 | 924 | 602 | 458 | 566 | 526 | 407 | 324 | 286 | 305 | 261 | 184 | 153 | 139 | 173 | 152 | 117 | 97 | 60 | 84 | 51 | 43 | 39 | 38 | 32 | 33 | 30 | 18 | 19 | 23 | 40 | 32 | 39 | 27 | 41 |

| 地震深度 (千米) |

400-410 | 410-420 | 420-430 | 430-440 | 440-450 | 450-460 | 460-470 | 470-480 | 480-490 | 490-500 | 500-510 | 510-520 | 520-530 | 530-540 | 540-550 | 550-560 | 560-570 | 570-580 | 580-590 | 590-600 | 600-610 | 610-620 | 620-630 | 630-640 | 640-650 | 650-660 | 660-670 | 670-680 | 680-690 | 690-700 | 700-750 | 750-800 |

| 地震次数 | 35 | 37 | 27 | 46 | 24 | 28 | 25 | 28 | 30 | 80 | 77 | 42 | 39 | 48 | 67 | 68 | 64 | 61 | 72 | 121 | 106 | 56 | 31 | 24 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |

2000/1/1-2010/1/1 震级 3-10.0

| 地震深度 (千米) |

40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 | 300-310 | 310-320 | 320-330 | 330-340 | 340-350 | 350-360 | 360-370 | 370-380 | 380-390 | 390-400 |

| 地震次数 | 4552 | 3136 | 2081 | 1401 | 1103 | 998 | 940 | 771 | 669 | 572 | 500 | 440 | 399 | 310 | 302 | 331 | 265 | 236 | 193 | 128 | 126 | 106 | 72 | 86 | 69 | 80 | 63 | 70 | 63 | 64 | 77 | 110 | 88 | 82 | 100 | 94 |

| 地震深度 (千米) |

400-410 | 410-420 | 420-430 | 430-440 | 440-450 | 450-460 | 460-470 | 470-480 | 480-490 | 490-500 | 500-510 | 510-520 | 520-530 | 530-540 | 540-550 | 550-560 | 560-570 | 570-580 | 580-590 | 590-600 | 600-610 | 610-620 | 620-630 | 630-640 | 640-650 | 650-660 | 660-670 | 670-680 | 680-690 | 690-700 | 700-750 | 750-800 |

| 地震次数 | 100 | 74 | 67 | 71 | 53 | 73 | 69 | 71 | 64 | 130 | 140 | 92 | 129 | 125 | 154 | 140 | 113 | 132 | 130 | 218 | 201 | 89 | 77 | 52 | 28 | 24 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 |

如上四个时间段除了震源深度400千米的不太明显的峰值规律之外,就是四个时间段的数据在590-610千米处的峰值规律。当然,随着时间的推移,地震的次数在递增的规律在上地幔的数字规律上仍然存在的。

地幔中的地震也存在分层,但没有地壳上的那样严格。其中1970/1/1-1980/1/1期间的分层和1980-2010期间的分层都不同,我们单独的说。1980-2010期间的分层我们在采用列表的方式说。

1970/1/1-1980/1/1期间,在深度90-100km期间产生第一分层,在深度190-240km产生第二个分层,370-410km产生第三个分层,530-560km产生第四个分层,590-610km产生第五个分层。此外还存在两个有争议的分层,一个分层就是470-480km的分层,460-470km和480-490km两个外围10年都是发生一次地震,而中间的470-480km却10年发生了6次地震。另一个分层是630-640km的分层,620-630km和640-650km10年间都是发生3次地震,而630-640km却发生了7次地震。

1990/1/1-2000/1/1期间,在670-690km存在一个新的应力分层,发生次数为3次,但该分层在2000/1/1-2010/1/1期间消失。为什么判断为一个新的地质分层,其原因在于1970-1990期间,发生三级以上地震最大的深度在660-670km区间1次,而1990/1/1-2000/1/1期间670-690km区间是新增加的震区,而且在750-800区间还发生了一次地震,该地震深度为781km。这是地震应力区域在向下延伸的区域。如果2000/1/1-2010/1/1最深震区退回1990年前的670km深度,那么这是偶然。但2000/1/1-2010/1/1的地震深度不但没有退回670km深度,而且地震次数远超过1990-2000年期间的峰值,并形成随着深度的下降,逐渐衰减。这说明新增加的区域已经在变成正常的地震应力区域。换句话说,随着时间的推移,地震应力在向地球深处延伸。所以1990/1/1-2000/1/1期间,在670-690km存在的这个新的应力分层是临时性的分层。

下面我们来看1980-2010年间的地震次数数据:

第一分层: 在1980/1/1-1990/1/1期间,在深度340-450km间,存在一个地震次数回升的地震区。而1990/1/1-2000/1/1期间,该地震次数回升的地震区则在350-440km,2000/1/1-2010/1/1期间,该地震次数回升的地震区则是350-410km区间。随着时间的推移,该区域有些收窄。

第二分层:在1980/1/1-1990/1/1期间,在深度530-550km间。1990/1/1-2000/1/1期间,在深度490-510km。2000/1/1-2010/1/1期间,在深度490-510km。

第三分层:三个时间段都是统一的,都在590-610km。

可以看到,在第一第二分层,这两个分层随着时间在变化。

1970-1980间的应力结构很明显和1980-2010年间的地质应力分层存在区别。1970-1980期间的数据应该和1970年之前的数据作比较才能有确定结论,主要是地震次数较少,是不是偶然的因素。如果不是偶然的因素,那么从这两种地质应力分层不同上,可以得出1980年以前是一个应力阶段,1980以后是另一个阶段。1980年为分界点。

3、震级次数

从1970年1月1日到2009年12月31日,被记录在案的世界总地震次数为132127次,其中1-40千米之间的的地壳地震为79870次,40-670千米之间的的上地幔地震为38130次,大于671千米深度的下地幔地震次数为29次。地震级数与次数的统计如下表:

| 3级地震 | 4级地震 | 5级地震 | 6级地震 | 7级地震 | 8级地震 | 9级地震 | |

| 1970/1/1-1980/1/1 | 4824 | 4576 | 2834 | 933 | 168 | 11 | 0 |

| 1980/1/1-1990/1/1 | 18808 | 15605 | 8246 | 1368 | 129 | 4 | 0 |

| 1990/1/1-2000/1/1 | 32482 | 27096 | 14153 | 2012 | 181 | 7 | 0 |

| 2000/1/1-2010/1/1 | 60852 | 53560 | 26585 | 1902 | 194 | 18 | 0 |

从上表中我们可以看到,除了6级和7级地震之外,其他的地震次数3级地震、4级地震、5级地震、8级地震随着时间的推移,地震次数基本上大多相差成倍左右,其中1970-1980年期间相差几倍。这表明3、4、5级地震次数在随着时间的推移快速上升。6级地震次数1990-2000年间的2012次为最大值,而7级地震随着时间的推移,其发生次数仍然在缓步推高,8级地震在2000-2010则出现一个快速推高的18次最大值。

4、震级对地域地质结构的影响

只要发生地震,那么就说明地域地质结构发生了变化,大地震会使震源地区地域地质结构发生大的变化,小地震说明震源地区地域地质结构发生了小的变化。地域地质结构不发生改变该地区是不会有地震发生的。即便再有应力作用,也仅仅是处于作用力平衡状态。只有当地域地质结构在应力作用下发生改变的时候,如地层结构板块在应力作用下发生断裂、错动等,所形成的地质应力失去平衡复位的震动,地层结构板块间的冲撞、板块的断裂。导致大的地层地质板块发生应力根本性改变的必然是大地震。如地震后原板块间的应力方向发生改变或者产生新型的应力结构。

我们知道发生地震的地层深度有781km,每一个深度上都有可能发生地震,这点以为前面我们所列出的数据所证实,因此板块结构是一种立体的结构,不是一层。前面我们所列出的地壳地震峰值的规律有5个峰值,那么这是不是代表40公里深度的地壳有5个深度的层次呢。至少在这5个深度上发生地震的频率较高。另一方面上地幔中的590-610千米深度的峰值也是这个问题。

5、地震数据的分析的总结性结论

地壳地震中,10km地震次数增加最快。地震次数随着时间的推移在快速的增加。7级地震次数较为稳定,但次数也在缓步增加。地震次数随着时间的推移在快速增加,有加速的趋势。大地震,8级以上地震也在呈快速增加的趋势。

地幔地震显示1980年为地震应力结构的分界点。并且地震深度有向下延伸的趋势。

三、地震的分布

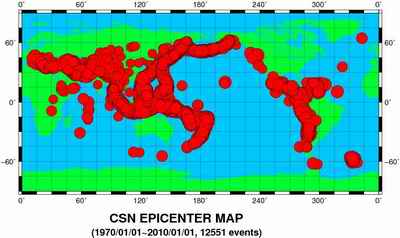

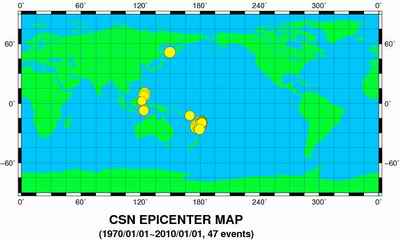

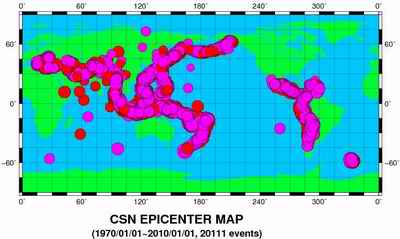

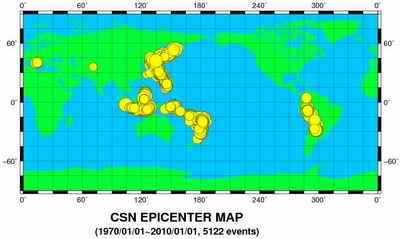

下表所列是从1970/1/1-1999/1/1时间段的里氏3.0-10.0级的一定深度的地震.在上面地壳和地幔中已经分层的地震层面,采用该层面的特定深度的数据,没有分层的则采用某段深度区间的数据,如下表:

|

||

深度5km 震级3.0-10.0 事件数目2477 |

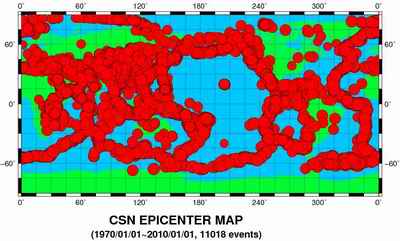

深度10km 震级3.0-10.0 事件数目11018  2 |

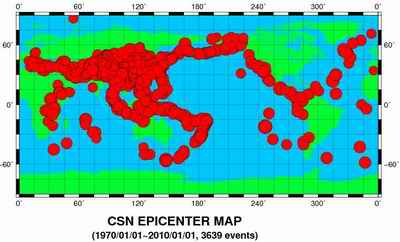

深度15km 震级3.0-10.0 事件数目3639  3 |

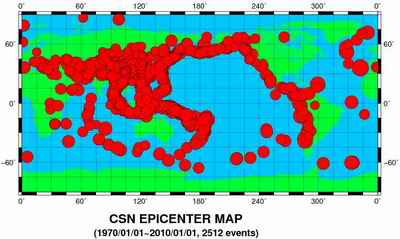

深度20km 震级3.0-10.0 事件数目2512  4 |

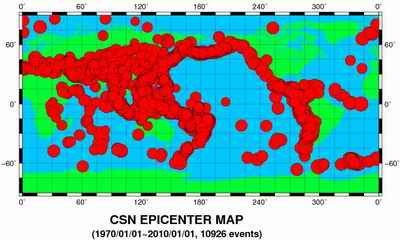

深度33km 震级3.0-10.0 事件数目10926  5 |

深度41-60km 震级3.0-10.0 事件数目12551 6 |

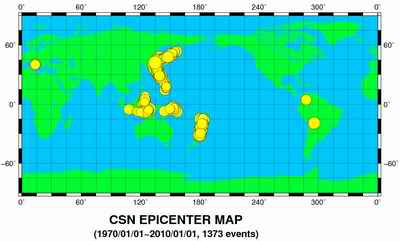

深度340-450km 震级3.0-10.0 事件数目1373 7 |

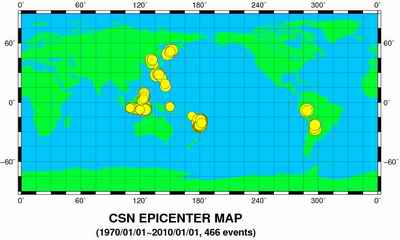

深度530-550 km 震级3.0-10.0 事件数目466  8 |

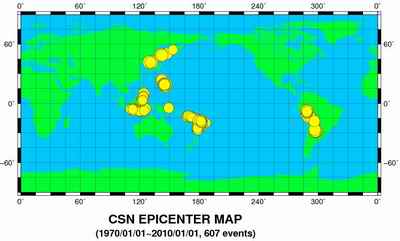

深度590-610km 震级3.0-10.0 事件数目607  9 |

深度661-800km 震级3.0-10.0 事件数目47 10 |

深度60-300km 震级3.0-10.0 事件数目20111(中源地震) 11 |

深度301-800km 震级3.0-10.0 事件数目16130(深源地震) 12 |

1-5图我们可以看到,3-10级地震的覆盖面积几乎遍及全球大多数地方,如果我们采集的数据不是3-10级,而是0到10级,那么可以确定的是覆盖面积率会更高,如果在在时间上推广,不是1970-2010年,而是从历史到现在的时间段,那么,地球任何一个地方都可能发生地震。

第6图是地壳和地幔相接的地带,我们可以看到地震主要发生在环太平洋、印度洋北部的青藏高原和中东地中海一带,此外,非洲大裂谷、印度洋中间的岛屿、大洋洲和南极洲之间的地带、大西洋中脊有零星的地震。

第11图中源地震所有3级以上地震次数的集合,地震范围比第6图中的范围小了很多,环太平洋带上和北美接壤的地带则没有地震,大西洋中脊也不存在地震了。在和南极洲接壤的四个点上存在零星地震,在亚欧大陆北部东经120度北纬60、75度附近存在两个点的地震。印度洋北部和地中海一带存在地震。

图12为深源地震,地震区域范围又小了很多。地中海存在一个震点,青藏高原附近存在一个震点。南美洲和太平洋相接地带的中端,存在一个地震区域。日本一带是一个地震区域,南亚是一个地震区域,大洋洲东部从新几内亚岛到库克群岛一带是一个地震区域。图7、8、9、10是不同深度的分层地震。从图7中可以得到青藏高原的深源地震点不大于340km(实际332km)。地中海地震点不大于530km(实际480km)。南美洲地震点不超过661km(实际645km)

我们知道,上地幔的C层(400~670千米)是一个地质分层,但是在1970/1/1-1980/1/1和1980/1/1-1990/1/1时间段的震级3-10.0级的统计中,地震的最深层次就到这个670km深度的层次上,那么下面我们来看一下670km以下的分层地震区域。如图:

深度(km) 670-680 震级 3.0-10.0 |

深度(km) 681-700 震级 3.0-10.0 |

深度(km) 701-800 震级 3.0-10.0 |

从上图中我们可以看到,日本地震带仅到680km深度(680km),南亚地震区域则可以到700km的深度(693km),大洋洲东部的库克群岛一带的地震带则可以到781km的深度。

四、地球板块的运动及趋势

关于地球板块的运动和趋势两年前就已经发了一些不成熟的看法,可参见②,本部分则主要在地球全局的角度来说明,以前文章中讨论过的内容不会再针对板块的地域做细致的分析,但会根据1970-2010年的地震数据分析以及新的力学分析修正旧有的不准确的说法。但大部分的趋势基本吻合。想细致了解原观念的朋友可参见旧文。

1、地球板块运动的动力

在美、非、大洋洲板块的应力及未来地球应力的发展趋势①应力的种类中提到有四种导致地球地表运动的应力,第一种是地球自转的离心力,也是地球应力最关键的力,它和万有引力一样直接作用和关联其它三种应力,它使地球表层应力的趋势垂直于赤道的方向,使该区域的物质向赤道运动趋势。第二种是不是以地球自转轴为中心对称的质量分布所引起。该应力作用的趋势是使物质均匀的分布在平行于赤道的环带上。第三种是天体的引潮力,该应力以天为周期。第四种地球的公转,地球以地轴为轴心自转地轴与地球公转轨道面成66°34′的角度,该应力周期以年为周期。地球的板块就是在这四种应力的作用下进行运动的。

在这里,补充一个导致地壳运动源应力。即岩浆和地壳的摩擦力引起的力。根据第一种原应力,在高纬度地带的岩浆由于受到地球离心力的作用会,该岩浆和大陆一样,同样会产生向赤道运动的力,岩浆在这种力的推动下,将会产生对流。其特征是岩浆从南北极出发,然后在赤道下沉。但由于岩浆是液体,运行的速度要大于地壳地幔物质的运动速度,因此,将会对地球板块产生拖戈力。其运动方向趋势和第一种力的方向是相同的。

2、地球板块的现状

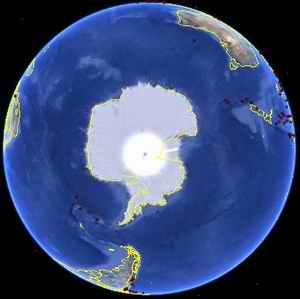

受第一种应力作用最大的区域是南北纬度高的地区,其中北冰洋几乎没有什么陆地区域。南极洲的中心几乎就位于地球自转轴上,因此这两个地区的陆地板块所产生的移动的力比较弱。如图:

北冰洋 16 |

南极洲 17 |

从两张图片上我们不难看出北冰洋和南极洲的陆地分布差异,北冰洋的四周几乎都是陆地,唯一一个陆地缺口的地方,缺口的中间是冰岛。而南极洲四周则都是海洋。从上图中可以看出,高纬度地带的陆地物质区域分布主要在北半球。那么根据地球自转的离心力所导致的地质应力的源头也主要集中在北半球了。其中在北纬度高的地区分布最大的是亚欧大陆,其次是北美大陆,分布区域大多处于北纬70以下的区域。其次非洲大陆也分布在北纬35度到南纬35度的区域。如图18:

|

|

南半球也分布着三个州,在南半球纬度高的地区分布面积最大的是大洋洲,南美洲和非洲。其中南美洲最南南部的合恩角延伸到南纬60度附近的区域。这和北半球的物质分布是不能比的。

总体来说,第一种应力作用于北半球的地质板块上,压缩北半球的物质,给它们向赤道运动的源动力,这个是使地球板块间的运动趋势应力上是最大的源应力。南半球的物质受第一种应力的影响,也会产生使南半球大陆向赤道运动的力,但远小于北半球。那么不是以地球自转轴为中心对称的质量分布所引起第二种应力呢?我们看一下太平洋就会明白了,如图19:

太平洋占据地球总面积的三分之一左右,其面积超过地球所有陆地面积的总和,而且中间没有其它的陆地。地球的自转,将会使密集区域的物质向太平洋运动的趋势。其中,环太平洋火山地震带为地球上最大的火山地震带说明了这种情况(可参见地震分布图)。此外,大西洋的大洋中脊,大洋洲和太平洋接壤地区的密集地震也说明这种情况。

3、地球板块现状的的应力结构

在地震的分布中,我们得到地层分层的结论,从地表各层的应力能扰动到深层上,我们可以得到,扰动的层次越深,该地区越处于地球板块结构中的关键位置。我们由深入浅来看地球的地质应力结构:

从图15、14、13、10中我们可以得到如下的结论,大洋洲东部的库克群岛一带的地震带则可以到781km的深度,为最深的地震深度。南亚地震区域则可以到693km的深度次之,日本地震带到680km深度。这三个地震地区为地球结构的主应力地区,可以叫做主应力支撑地区。其中亚欧板块和大洋洲板块强烈作用的地区就是南亚地震区,通过南亚地震区将应力传递到大洋洲板块上,而大洋洲东部的库克群岛一带的地震带则是分销该应力。亚欧大陆和北美大陆通过阿留申群岛至楚科奇海一带的板块相连,等于北美洲的一个支点,因此日本地震带不仅支撑亚洲板块,同时还支撑着北美板块。阻止其下移。

从图9、8、7、12中可以得到第二波应力支撑地带,南美洲地震点645km,地中海地震点480km,青藏高原地震点332km。我们可以把这三个地区叫做次主应力结构支撑地区。其中南美洲地震区和地中海地震区所起的作用是相类似的,南美洲地震区在主应力区右侧阻止北美洲下移,当然,它还存在别的作用,后面我们会谈到。而地中海则在主应力地震区左侧阻止欧洲下移。青藏高原地震带,所起的作用则完全不同,该最深点处在青藏高原的西南,它是分销亚洲的下移向西南方向的挤压力,如图12。另一个支撑点则通过中南半岛的缅甸区域-尼科巴群岛-印度苏曼达腊等分销。此外亚洲下移的应力撕裂横断山脉并通过横断山脉的断层挤压地表成云贵高原也分销该应力。青藏高原深源最深地震点仅332km的深度,只因青藏高原的隆起而把它列入次主应力结构支撑地区。它在全球应力结构中的作用要远小于南美洲和地中海的支撑作用的。

4、地球板块现状的的应力结构趋势

如图20:亚欧板块在地球离心力的作用下下移,大洋洲板块在离心力的作用下上移,在南亚形成地质应力密集作用区(红1圈位置)。另一方面,大洋洲板块在亚欧板块的应力作用下,同时在和南极洲交界点的应力支撑作用下,致使大洋洲板块在向太平洋移动,(大洋洲向右的箭头方向)。该应力的支撑点在图的红2圆圈位置。

|

|

北美洲受地球自转离心力向下移,南美洲受离心力作用下上移。并在中间红3圈形成应力作用趋势。因此北美洲和南美洲的强烈应力变化区域的应力变化程度要远小于亚欧大陆和大洋洲的剧烈作用区域。不论是南美洲还是北美洲,都存在着自北而南的山脉。那么这些应力就主要作用在这些山脉地区了。而北美洲大部分面积都分布在高纬度地带北纬65度到北纬30度之间的区域,因此南北美洲的应力作用主要是北美洲向下移动的应力作用。如上方的右图。

亚欧大陆和北美大陆通过白令海和太平洋之间的群岛形成一个连接的整体,那么在受到地球离心力下移的过程中同时受到大洋洲和南美洲的支撑力,该支撑力则会使亚欧大陆和北美洲向左移动的趋势。(红4圈)

来看欧洲,如图21,在北冰洋四周的陆地中,只有在冰岛那里存在一个缺口,同时大西洋的中脊裂谷也延伸到这里,在这里北冰洋和大西洋连通。如果我们在以北纬90度为圆心画一个圆,沿着欧洲大陆边沿做一条线,那么我们可以看到,这个线恰好像一条不太严格的螺旋线。另一方面,我们从对称上来看,我们所画的这个圆圈在陆地面积的分布上不是对称的,要大陆的面积要远大于北美大陆在这个圆圈附近分布的面积,一方面是地球自转所产生的离心力,在亚欧大陆要大于北美大陆,这样会对北美大陆最北端接壤地带产生一个向亚欧大陆的拉力。北美洲大陆由于白令海峡一带地层及南美大陆的支撑,靠近白令海峡一段有向西移动的趋势,而北美大陆的东北部则由于南美大陆的支撑及亚欧大陆的拉力有向北纬90度中间移动的趋势。该螺旋线的末端如果移动到冰岛北部的位置并且封闭这个缺口,那么亚、欧北美则形成一个大陆,北冰洋则成为一个内陆湖。我们从地球发展的应力趋势上看,这样的解释是很合理的。

整个亚欧北美大陆移动到地球自转轴北极上时,在现在的大西洋的中脊裂谷形成最薄弱的地壳,在地球自转离心力的作用下,整个亚欧北美大陆从大洋中脊处(冰岛以北这带位置)被撕裂。北美洲有南美洲的支撑,亚欧大陆在东部南亚的支撑,只有西部的欧洲下方的非洲周围是地壳薄弱的大洋中脊,于是,在地球自转的离心力作用下,欧洲西部开始下移。

从应力历史发展过程图上,我们可以推测到非洲和欧洲大陆最初并没有连在一起,从前面大洋中脊的地震上可以得到间接的结论。非洲和阿拉伯半岛中间的红海也是曾经的海洋,非洲和欧洲曾经也是隔海相望。

这样就可以解释很多无法解释的事情。可以解释里海、黑海和地中海的内陆海的密集区域,可以解释这三个海洋地带山脉众多,可以采用应力解释伊朗高原、沙特阿拉伯高原的形成,同样也可以解释非洲复杂应力高原的形成,通过阿拉伯半岛和非洲的作用,可以解释两条东非大裂谷。还可以解释非洲和欧洲交界地中海附近国家的丰富的石油,非洲和沙特阿拉伯的沙漠!(图20颜色粗的箭头)

如图20红5圈:亚欧大陆在地球离心力的作用下下移,在亚洲东南部由于南亚和大洋洲的作用受到支撑,这种作用的结果使,亚欧板块产生向西移动的力,同时欧洲板块由于地球离心力的作用,产生向下移动的力。

五、地球板块结构的演化

1、形成现有板块的最初格局

在地质应力的一点看法中讨论过一点关于地球初始板块形成的过程,可参见。但采用哪种解释不能解释现在地球的情况。对地壳板块运动解释最成功的就是海底扩张说,但是海底扩张说有几个地方不能解释,如果一个大陆周围是大洋中脊在挤压这个大陆,那么挤压的结果应该在大陆形成四周高中间低的地形,非洲的地形显然不具有这样的特征,在北冰洋冰岛附近的大洋中脊的扩张,并没有在欧洲挤压出一片高原。对于亚洲的的高原也是无法解释,如果中国境内的高原可以采用两个板块的碰撞来解释,那么中西伯利亚高原呢?显然海底扩张学说不是推动板块运动的主要原因,只是众多种原因之一。

按现代的板块学说,南北美洲和大西洋对岸的欧洲和非洲陆地的轮廓是一个大陆的轮廓。如果将这四个地方和并在一起,俨然一个一体的大陆。我们将欧洲下移被拉伸变形复原,也将南北美洲的应力作用变形复原,南北美洲和欧洲非洲一体的大陆会吻合的相当完美。那么这就有一个问题产生了,合并前的大西洋的面积必然归属太平洋,我们知道陆地面积占29.2%,海洋面积占70.8%。(如图19)太平洋的面积基本上等于地球直径圆的面积。如果再加上大西洋的面积,那么太平洋的面积将超过地球一半的面积。(太平洋的面积为18134.4万平方公里,大西洋的面积为9165.5万平方公里(不计岛屿)。合并后太平洋的面积为27299.9万平方公里。超过地球总面积的50%。)这非常不合理,因为如果地球是自然冷却的,它不可能再冷却过程中在一半的半球中不形成任何大的陆地,而在另一半的半球中形成大量的陆地。

另一方面大西洋存在一个S型的大洋中脊,什么样的力量能让这样的一个大陆以S型的裂纹彻底撕开呢?地球的自转离心力不具有这么大的能量,应力作用的趋势是使物质均匀的分布在平行于赤道的环带上的第二种也不具有这样的能量。当然,即便有,但也不能解释太平洋区域没有大陆的问题。因为七个大陆的轮廓都是成型的,四个洲分裂开已经具有地球表面板块的基础了,地球表面拥有丰富的水源,因此地球的内部那时不可能发生大幅释放能量的原子反应,如类似于太阳黑子的核爆。这种情况采用地球本身的演化是不能进行解释的。那就只有采用地球外部的解释了!

采用外部解释就是行星撞击,只有这种解释才能解释在大西洋S型的大洋中脊在最初裂开时,地球上整个半球的面积上没有大陆。要完成这样一次碰撞,那个时代应该具有这样的特点:

第一、需要小行星的质量足够的大,应该至少需要其直径上百公里甚至几百公里吧。这样才能地震冲击波具有足够的能量。但也不会太大,比如一两千公里,否则,地球的运行速度,地球的轨道,地球的进动,自转轴的规律就不会是现在这个样子了,必然会发生重大的变动。

第二、七大洲板块现在轮廓显示,我们可以在南北美洲和非洲欧洲找到明显对接的轮廓。碰撞时期地层已经明显生成地壳。地层的厚度不会太厚,否则不会一颗行星就会毁灭半个地球的地壳。像现在这样的地壳,陆地地壳的厚度达到30多公里的厚度,可塑性的地幔向地下延伸800公里,即便有直径上千公里的行星撞击地球,也不会毁灭半个球面的地壳,而不使这半个球面留下陆地板块,几乎把半个球面的地壳全部震酥。更不要说,摧毁了整个地球的地壳球面。

第三、地层中的温度比现在要高,地幔是流动的。而不是像现在这样,上地幔是塑性的,这样才会对撞击冲击波的能量吸收较小,上万公里的地壳才会被地震波击得粉碎。从而使地球撞击背面的地壳大陆也发生裂开。

第四、撞击后,火山喷发、岩浆、水气、灰尘等将会弥漫整个地球空间,地球表面将不会接受到太阳光的照射,会形成地球表面的寒冷。这应该是第一次大冰期的年代,或者说正是这次碰撞导致了第一次大冰期。在晚元古代发生的震旦纪大冰期在距今8.4~6.45亿年前,换句话说,这次碰撞发生在8.4亿年前。

撞击结束后,半个地球的球壳被摧毁,地震波在经过半个球面的地壳被摧毁后开始减弱,巨大的冲击波在撞击点的地球背面,仍然将地球的另一半撕裂为7个板块。我们假设这次撞击后就剩下现在地球上的7个大陆,那么我们把这7个大陆加在一起的面积大概是1.5亿平方公里左右,这就是这次撞击中没有摧毁的地球地壳。大概是地球总面积的1/3.4。这样估算的是偏小的,原因是如亚欧大陆、非洲大陆上的高原就可能很大一部分是把原来的面积压缩的。不论是从海底扩张说,还是我提出的地球离心力导致的压缩,都会使原大陆的面积变小。经过这次撞击后,地球剩下的破裂板块在各种地质应力作用下,开始做漂移运动。

现在地球上的七大洲是这次行星撞击所遗留下来的原始地壳板块。

2、地球板块的运动过程

我们先来确定地球初始南北极的位置。

我们知道,地球是一个两极略扁,赤道略鼓的球体,差多少呢?赤道半径为6378.137km,两极半径为6356.752km,两者相差21.385km。这个差值,除了地球的自转离心力之外,另一个重要的因素就是在地壳形成过程中的地球动力学因素。这个动力学因素前面我们曾经说明过,就是在地球离心力作用下,液体或者固体所产生的向赤道运动的力,这个作用力随着纬度越高,作用力越强。也就是前面补充的一种原应力。如图22:

|

|

|

|

本图为原理图,图中红色的和箭头方向,为岩浆流动的方向。有的朋友一定会问,为什么海洋没有这样的流动方向。这是因为海洋的厚度太薄,只有几千米的厚度,地球自转所形成的这种原动力在海洋底层和海洋表层基本上没有多少差异,所形成的这种运动的力不明显。而图中所画的则是整个的地球地幔,它的厚度有2900千米左右,地幔的顶部和底部的地球自转的运行速度几乎相差一倍,足可以形成强大的压差,推动地幔产生对流。虽然现在地球在不断的冷却,可塑性的地幔已经向地下延伸,最深的地方781km的深处仍然存在地震,但仍然可以确定,这种对流仍然存在。根据这个动力原理模型,我们可以得到一个结论:

在南、北两极处的地幔温度最高,而在赤道一带的地幔温度最低。由于在高纬度地带所产生的这种向赤道移动的力最大,那么在南北两极就形成地幔(岩浆)的低压区。同时在赤道就形成一个高压区。

我们就可以得到关于地形的另一个特征:

在南北极自转轴的中心,会存在一个中间低,四周高的地带,这个地带就是最原始地球冷却过程中的岩浆的低压区。当然,由于地壳的运动,这个区域可能已经移动到其他的地方。而不一定在自转轴上,不过我们可以根据地球板块的移动来确定这一区域。

北冰洋存在这样一个类似地区,在google地图上这一带地区最低的中心点超过4200km,但是由于北冰洋四周的陆地发生强烈的应力作用,尤其是北美洲的运动,使该地区的海洋地貌不再严格具有这样的特征。南极洲和大洋洲也具有这样类似的特征,但是在板块的长期运动过程中,也已经不再严格具有这样的特征。可以说特征性已经遭到破坏。由于南极洲存在大煤田,可以肯定的是南极洲不是最初的古南极。那么,现在的大洋洲板块则可能就是古南极洲。我们看一点大洋洲的资料,如图23:

澳大利亚的大部分国土,约70%,属于干旱或半干旱地带,中部大部分地区不适合居住。澳大利亚有11个大沙漠,它们约占整个大陆面积的20%。由于降雨量很小,大陆三分之一以上的面积实际上被沙漠覆盖。澳大利亚是世界上最平坦、最干燥的大陆,中部洼地及西部高原均为气候干燥的沙漠, 能作畜牧及耕种的土地只有26万平方公里。沿海地带,特别是东南沿海地带,适于居住与耕种。这里丘陵起伏,水源丰富,土地肥沃。除南海岸外,整个沿海地带形成一条环绕大陆的“绿带”,正是这条“绿带”养育了这个国家。③

我们知道,地球有46亿年的历史,那么最初古老的陆地表面就有46亿年的演化史。通过阳光照射、氧化、热胀冷缩、水、生物等各种风化,可以将岩石层层剥蚀变成土壤,高山上的植物都是这种杰作。而大洋洲是最平坦最干燥的大陆,三分之一的面积被沙漠覆盖,说明地表演化时间短。平原等适宜植物生长耕作的地方都是风和水对风化腐蚀岩石结果的搬运,这些土壤也是岩石风化而来。这说明大洋洲必然是长期不能被风化的结果。如果大洋洲就是古老的南极,那么这个问题就解决了,因为大洋洲的表面上如果覆盖了几千米的冰川,这是导致的必然结果。沿海地带,特别是东南沿海地带,适于居住与耕种也说明了这个问题。因为冰川溶解,必然先溶解大陆边沿的,边沿的进入演化的时间早。大洋洲是最初的南极,这是最具可能的。

大洋洲基本上是中部低,四周高,这一点和上面我们提到的岩浆动力所形成的地貌特征是基本上吻合的。现今南极大陆不是南极,那么它最初在哪里呢?大陆漂移说认为南极洲是冈瓦纳古陆(Gondwana land )的一部分(南半球超级大陆,包括今南美洲、非洲、澳大利亚以及印度半岛和阿拉伯半岛。 )如图24。其中不合理的地方在于冈瓦纳古陆这个拼合图中有两个地方的大岛给去掉了,如图25中的两个黑圈。其中印度半岛的斯里兰卡具有65610平方公里,而位于非洲的马达加斯加岛则有62.7万平方公里。处于非洲的马达加斯加岛,采用任何板块动力学,它也不会如24图中相对于非洲向南移动至少上千公里。而处于印度半岛南部的的斯里兰卡,这个岛屿应该和印度半岛具有相同的地貌历史过程,应该是一样久远。岛屿中间高,四周低,存在海拔千米以上的山地。如果是随印度半岛板块运动飞过来的,那么是不能解释的。这个岛像没有受到过任何外来的地壳应力,几乎是左右对称的。那么原始的古大陆应该是什么样的呢?

在地球板块现状的的应力结构趋势中我们已经讨论了非洲和北美洲在地球应力趋势的最初始欧洲和北美洲应该是闭合的,是一个大陆。北美洲的东北部因为亚欧大陆的拉力应力作用向上移动过,欧洲如果和北美洲形成闭合,那么欧洲的最南部至少要向高纬度的地方上移到闭合位置。那么非洲也需要向上移动要小于那个距离,因为现在的非洲是被南北压缩过的非洲。那么行星碰撞前南美洲、非洲、南极洲和大洋洲的位置则应该是这样了。如图26,其中大洋洲中心所在的位置就是南极。

|

|

受行星撞击后,则裂成图26。受海底板块扩张的应力作用,四个板块相互分离。同时大洋洲板块开始脱离南极地球自转轴中心位置,并在向下移动过程中受到新西兰新生成板块的阻碍,如图27的红圈,并在侧向应力的作用下改变运动的方向,同时将新西兰周围的新生地表撕裂挤压,发生摩擦的地带是现在的大西洋的东南沿海一带,并且大洋洲发生旋转。南美洲也开始远离非洲并拉动现在的南极洲,由于大洋洲上有巨大的冰川高原,在南极洲的挤压下一旦脱离开地球自转轴的中心,大洋洲就会产生由于地球的离心力产生的向赤道方向的应力作用,反而拖着南极洲向赤道运动,将南极洲推向地球自转轴的中心,这样南极洲就会因为地球的自转而固定在那里。同时,大洋洲上的冰川融化,海平面逐渐上升。碰撞前地球南北极的冰川在46亿年前就开氏积累,一直积累到8.4亿年前,积累了30多亿年,虽然有小行星灾难性的撞击,但是对于大洋洲上的冰川来说,毁灭掉的也是少数。我们从北冰洋的深度不难想象到南极洲的冰川有多少,北冰洋南森海盆最深处达海平面下5,449km。可知大洋洲上当时巨大的冰川的高度比喜马拉雅山还要高的多。另外,大洋洲的面积比现在要大的多,在不断和其它板块的撞击过程中,一是使大洋洲自身因挤压而抬高,另一方面也会产生超大级别的地震,边沿也会被逐渐碰撞掉。现在的大洋洲除了南面,其它地方的都是周围高的。

在几亿年前,当时地球表面的山脉和高原并不像现在这样高,陆地面积相对比现在要少。像西藏高原,当时还是海洋呢,冰川融化以前,海平面比现在要低。冰川完全融化后,海面上升了几十米甚至上百米,以前的陆地几乎大部分被淹没。由于在运动过程中不停的碰撞,火山经常爆发,使太阳能量不能正常溶冰。我们大概算一下,假设大洋洲每年移动1厘米,那么1亿年才移动1千公里,从南极洲到赤道大概是1万公里,假设大洋洲走到三分之一开始溶冰,那么就需要3.3亿年。而这个时间和震旦纪大冰期后,所发生的石炭—二叠纪大冰期的时间是相吻合的。

在地质史上的第一次大冰期——震旦纪大冰期后,地球经历了长达3.3亿年的温暖时期。在古生代晚期,地球又进入第二次大冰期,即石炭——二叠纪大冰期,这次以南半球发育大量冰川为特征。石炭——二叠纪大冰期出现在距今3.5亿~2.7亿年以前,发生在石炭纪中期至二叠纪初期,因石炭纪和二叠纪属于晚古生代,又称晚古生代大冰期,也是显生宙中最大的一次冰期。(百度百科)

这次大冰期发生的时间有些吻合,南半球也吻合,但是持续的时间则不好说了。因为持续了8千万年。另一方面,南极洲在进入到地球自转轴的时候也开始凝冰。换句话说,南极洲冰川的年龄要大于3.5~2.7亿年。

在这个过程里,亚洲、北美洲、欧洲也都在下移,同时欧洲、非洲和南北美洲也在分离。

南极洲将冰川融化完之后,质量大幅减少,地球自转离心力给它的动力也就接近现在的恒值了。同时,它也进入南回归线之内,撞击南亚。经过几亿年的演化,地球的地壳也增厚了。在中南半岛和和台湾形成支撑。这已经很接近现在的位置了。形成地球应力结构的主应力支撑。其作用是减缓亚欧大陆的下移。这个支点的建立,直接导致亚洲下移的动力向西南压缩,导致了西藏高原-伊朗高原-埃塞俄比亚高原等一系列高原的隆起,这种压缩也导致了东非大裂谷的产生。同时这个支点的建立,直接诱发了大量的地震火山活动。时间上,和第四纪冰川的时间吻合。

2010年7月1日

说明:本文没有写完,下次不知道什么时候写,把这不成文的初稿发上来,供研究地震和板块演化研究的朋友们参考。(还有两个主题没写,一个是地震趋势分析,另一是地震精确预测的方法)以后会修正补充。顺便附一张曾经采用的分析图(以及当时的分析记录)

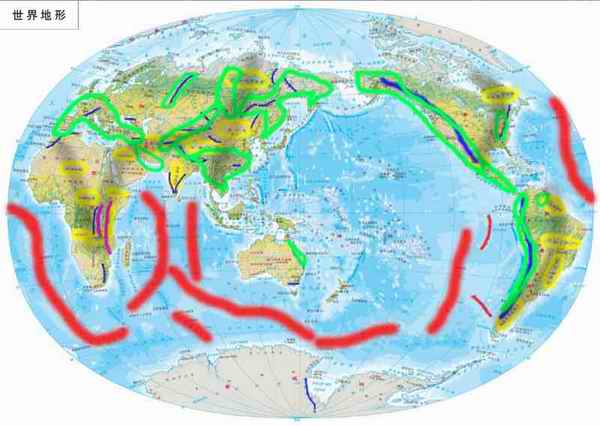

(黄色的圈是世界地形图上标示的高原,绿色的圈是应力变形折皱区域,蓝色的是山脉,粉色的两条是东非大裂谷,红色的是海岭海丘。

既然高原是应力压缩区域,那么我们把高原连接起来,就是图上颜色最淡的的黑条。我们就得到陆地上的应力压缩区域。整个黑色的条就是应力压缩走势。我们可以看到有这样的特点,亚欧分界限乌拉尔山脉一带基本上没有高原,包括整个欧洲以及亚洲的一部分。这一带是没有应力压缩带的。这一点和我们在欧洲和非洲板块的应力中是吻合的。亚洲、非洲以及南北美洲的应力压缩带存在一个不能合理解释的地方。南北美洲应力压缩带都可以找到应力压缩支撑点,其中亚洲的应力压缩带也可以从东、东南亚的褶皱地带支撑获得解释。但非洲却不能获得解释。如果从亚欧传过来的两条应力带,那么非洲板块的高原则不能合理解释,因为非洲的南部没有应力支撑点。非洲板块完全可以通过南移消化掉这部分应力。我们知道东非存在东非大裂谷,无论如何是不能解释东非大裂谷的。这需要我们考虑板块的分界了。非洲的南部必然曾经存在过一个板块作为应力支撑。

参考:

本文地震数据来自于中国地震台网中心,http://www.csndmc.ac.cn/newweb/index.jsp

本文板块运动参考名词数据来自于百度百科和google earth地图。

本文提到的旧文都在 物理新战线栏目

![]() 版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明 © Copyright Authors

版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明 © Copyright Authors

物理科学探疑