物理科学探疑-物理新战线—311日本9.0地震趋势跟踪

![]()

311日本9.0地震趋势跟踪

志勰

对3.11日本9.0地震的过程及后期跟踪及分析

读过我写的“地质应力与地震趋势”的朋友知道,日本本州东海岸近海域2011年3月11日发生的9.0级地震是一个非常重要的地震事件。现在距离该次地震已经过去了一个半月的时间。本文将这次地震所引起的地质应力变化情况进行追踪分析!

这一个半月共分五个阶段,第一个阶段从3月6日到3月11日共计20次地震事件,为地震前阶段。第二个阶段从3月11日到3月15日共计28个地震事件,地震中阶段。第三个阶段从3月16日到4月7日共计49个地震事件。第四个阶段从4月7日到4月24日共计37个地震事件。第五个阶段从4月25日到现在共69个地震事件。共计203个地震事件,其中国外的地震采用6.0级以上的,国内的采用3.0级以上的。该数据来源于中国地震网。本文的这些数据列表见附录。下面我们来看:

一、日本3.11大地震前的应力(3.6-3.11)

如图:

图一

2011年03月06日南桑威奇群岛(南美洲和南极洲应力交接地带)发生6.5级地震后,2011年03月07日山西省忻州市五寨县MS4.2D5发生一次4.2级地震,地震深度5公里,图一中-1的位置。而后2011年03月07日所罗门群岛MS6.3D40(大洋洲和太平洋应力交接地带)。2011年03月08日河南省周口市太康县、扶沟县、西华县交界MS4.3D10,图一2。同一天2011年03月08日 23:19:39内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗MS3.8D7,图一-3。2011年03月09日 10:45:16日本本州东海岸近海MS7.3D10,图二-1。2011年03月09日 12:36:59日本本州东海岸近海MS6.0D20,图二-2。2011年03月10日 01:27:43内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗MS2.9D9,图一-4。2011年03月10日 01:44:16新疆维吾尔自治区和田地区皮山县MS3.0D5,图一-5。而后日本连续发生四次地震:2011年03月10日 02:16:16日本本州东海岸近海 MS6.2D20,图二-3。2011年03月10日 02:44:33日本本州东海岸远海 MS6.1D10,图二-4。2011年03月10日 05:22:13日本本州东海岸近海 MS6.2D10,图二-5。2011年03月10日 05:24:00日本本州东海岸近海 MS6.8D10,图二-6。

图二

2011年03月10日 05:24:43新不列颠地区MS6.3D30(东南亚、大洋洲和太平洋应力交接区)。而后云南连续发生五次地震:2011年03月10日 12:58:12云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县MS5.8D10;2011年03月10日 13:03:56云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县MS4.7D10;2011年03月10日 13:04:50云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县MS4.5D10;2011年03月10日 20:41:36云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县MS4.5D7;2011年03月10日 20:42:02云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县MS4.3D6。图一中的6、7、8、9、10。其中,其中6、7、8发震的地理位置和发震的深度完全相同,可以判断为同一板块的持续撕裂,但震级逐渐变小。如图三:

图三

最后2011年03月11日 01:08:36印尼巴厘海MS6.2D520(南亚和大洋洲应力交接区)发生了深度为520公里的6.2级地震。

日本大地震前的地质应力活动有这样的规律,2011年03月06日南桑威奇群岛MS6.5D90——2011年03月11日 01:08:36印尼巴厘海MS6.2D520。3月6日-3月11日五天之内,地球应力活动经历了从南美洲和南极洲应力交接区域出现地层深度为90公里深处的地震,到南亚和大洋洲应力交接区深度为520公里的6.2级地震。

其中南桑威奇群岛MS6.5D90地震,是南北美洲应力交接区域,90公里深处的地震说明该位置的地层深层发生一次错动。3月11日印尼巴厘海MS6.2D520发生的底层深度520公里的地震,也同样说明在南亚和大洋洲应力交接区域发生更深层次的错动。这点符合地球应力支点的应力分析。

南北美洲应力支点支撑减弱后,在南亚和大洋洲应力支点的支撑相对而言就会加强。但是南亚和大洋洲应力交接区发生同样的地层错动,这相对削弱了亚洲南部对亚洲下移应力的支撑。日本作为亚洲侧翼的第一支撑位,则会使其达到应力比较高的比较强烈的作用。

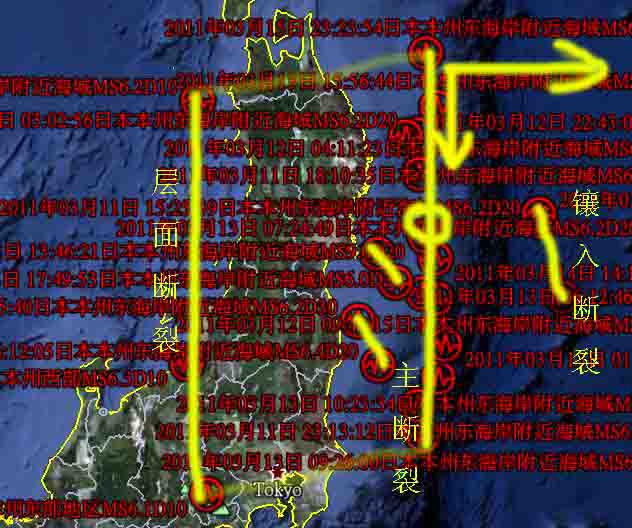

二、日本3.11大地震过程中的应力(3.11-3.15)

2011年03月11日 13:46:21终于引爆了日本地带的大规模地震——日本本州东海岸附近海域MS9.0D20。这个地震阶段中从2011年3月11日13:46分到3011年3月15日23:23分共发生25次6级以上地震。如图四。这一阶段所发生的地震按时间过程排号,图五。

图四 |

图五 (图五中的标号标跳过了一个13号) |

在2011年03月11日 13:46:21日本本州东海岸附近海域MS9.0D20,图四黄圈位置,发生突破性的主断裂,深度为20公里的深度(图5中的1位置)。39分钟后,在30公里深处,发生在镶入断裂的最上方的地震点位置。(图五中的2位置)。图五中按地震的先后顺序排号。

如上25次地震中,第7、8、10、11、16、19、23、25、26地震深度为10公里。第1、3、4、9、12、15、17、18、20、21、22、24地震深度为20公里。第2、5、6、14地震深度为30公里。从如上的地震深度可以看出,本次地震发生在20公里深度左右。为断裂型地震。

在9.0级地震发生以前,已经在主地震点右上方发生6次地震,图二。图二中2、3标号的地震深度为20公里深度,1、4、5、6标号的地震为10公里深度。首先在10公里深度发生一次7.3级地震,而后在20公里深度发生两次6.0级和6.2级地震,在后发生三次10公里深度的6.1、6.2、6.8级地震。可以判断这样的过程:

日本群岛向太平洋挤压的过程里,由于应力首先在日本群岛板块发生一次断裂地震,此次断裂为最初7.3级地震(深度10公里图二1位置),本次断裂后,日本群岛的应力平衡发生改变,断裂后的新应力趋势压迫致使镶入下方的太平洋板块发生应力强烈作用,1小时51分钟后图二中的2位置,地震深度为20公里发生一次6.0级地震。而后1小时40分钟后,图二中的3位置20公里深度发生第三次地震6.2级地震,本次地震也是太平洋板块应力撕裂。局部应力失衡使更大的应力作用在原平衡的应力区域上,28分钟后,在10公里深度发生第四次地震6.1级,本次地震是日本群岛板块。2个小时38分钟后,第五次地震发生,震级6.2级。两分钟后,相同地点发生第6次地震,6.8级深度10公里。从震级不断升高,已经31个小时没有发生地震来看,日本板块发生较大的断裂。由于主应力是日本版块在向太平洋板块挤压,本版块断裂之后,后继的应力积累就需要时间了。需要靠日本群岛向太平洋的移动累积。

图2第六次地震的31小时22分钟后,主地震9.0级地震发生。图五1的位置(图二中地震的左下方)地震深度20公里,从上面的过程可以判断是太平洋板块镶嵌到日本群岛下方的发生断裂。可以判断,长期的应力积累挤压使日本群岛应力边沿处较高,同时太平洋板块相对较低。太平洋板块镶嵌到日本群岛下方的断裂后,使日本群岛东部恢复到正常的水平,东部地带会降低。同时太平洋海底板块会反弹升高,该地带地势会升高。该过程太平洋板块回弹的过程中则引发海啸。39分钟后,图五2位置发生7.3级地震,深度30公里。这次地震推测是太平洋板块在第一次地震后反弹回应力平衡位置,中间存在空隙的位置下部在下方的压力作用下上移,趋势是贴近太平洋上移板块,断裂,太平洋板块应力恢复正常所致。

图四中主断裂发生的断裂为日本版块和太平洋板块相互断裂区域,地震数量最多。层面断裂为日本版块回落引起的断裂。镶入断裂最里端图五14的位置,从太平洋板块30公里深度地震点2、5、6、14和20公里地震深度3、4、17、18来看,从镶入板块(镶入断裂)到主断裂内部两条黄线(4、14、17、18)日本海沟地震支撑点在本次地震中又发生了一次吞噬,断裂掉的挤压到地球的内部了。从主断裂的过程里可以看到,太平洋板块断裂的方向是东北——西南走向。地震区域北部撕裂较大,南部较小。形成这种原因在地质应力上可以采用亚洲区域下移引起挤压日本群岛所引起。从力学过程也是吻合的。这次地震过程中,日本群岛并没有整体下移,而是北部向东南位移比较大。移动方向如图四中的箭头。如上判断主要依据如下:

如图六,在日本地震过程中,如果整个的日本群岛下移,那么必然会对下方的支撑造成应力作用。但是在日本9.0地震过程中,没有在日本应力传输带(图六中两条白线)上发生6.0级的地震,说明下方的地质应力都在下方支撑的范围之内,没有造成地壳断裂。图中下方的三个地震都是发生在地震前。2011年03月11日 01:08:36印尼巴厘海MS6.2D520,2011年03月10日 05:24:43新不列颠地区MS6.3D30,2011年03月07日所罗门群岛MS6.3D40。据此可以判断,日本群岛南部地震过程中没有向下方(南)移动。仅北部(图四)从撕裂口向东南方向移动。

图六

另外,地震11(图五)发生后,2011年03月12日 08:50:38四川省绵阳市安县、德阳市绵竹市交界MS3.4D15。地震21发生后(图五)2011年03月13日 16:32:35新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县MS3.1D6。地震23(图五)发生后,2011年03月14日 19:18:21新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县、伊犁哈萨克自治州奎屯市交界MS3.6D6。这三次地震地点一次中国的主应力传输带上,另两次发生在新疆。

三、9.0地震后的应力扩散(3.16-4.07)

此阶段共三个星期,日本地震数量明显减少。共发生49个地震事件。(国内3.0级以上,国外6.0级以上)分布图如下,图七:

图七

此阶段的应力扩散有如下的特征:

我国境内的特点,新疆天山地带、中国主应力传输带及其两侧、台湾支撑点以及黄海。从下移的趋势上来看,都是我国东西两侧和主传输带相互下移的过程。

其中如下的几个地震事件比较关键:

2011年03月23日 13:55:55新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县交界MS4.6D112地震发生后,在第二天,2011年03月24日 21:55:13缅甸MS7.2D20地震发生。新疆的地震深度为112千米深,深层发生相互位移错动。

2011年03月31日 15:15:29日本本州东海岸附近海域MS6.0D40,日本地震首次发生40千米深度的地震,与此相对应,2011年04月02日 12:24:52新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县MS4.0D100,2011年04月02日 18:59:36智利MS6.0D90,2011年04月03日 22:07:08斐济地区MS6.7D540,2011年04月07日 21:11:24墨西哥MS6.5D170

在最后这周时间里,随着日本地震进入40千米,几个应力交接区域南-北美洲、太平洋-智利、太平洋-大洋洲还有中国的天山地震带都发生了中源地震。这意味着地球的应力进入相对的平衡期。

此外还有一个地震,这个地震就是2011年03月22日 21:31:28中大西洋海岭南部MS6.1D10。它说明此次地质应力地震的传递,不但撬动了环太平洋板块,还撬动了大西洋板块的中脊裂谷,在那里也发生了地质应力断裂。

地震时间过程这里就不详述了,可参见附录的地震列表。

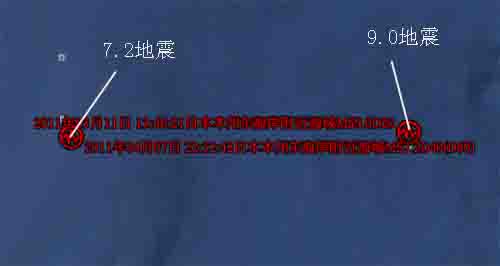

四、9.0地震后第二次 7.0以上余震(应力扩散)(4.07-4.24)

当日本地震的应力归入平静之后,新的应力重新生成,此次9.0地震插入日本群岛板块的的太平洋板块部分,发生再次断裂,即第二次大的断裂,产生7.2级的地震(2011年04月07日 22:32:42日本本州东海岸附近海域MS7.2D40(D60)),此次地震后修正为深度60千米。如图八:

图八

由于此次地震是曾经断裂的板块再断裂,并且发生在地球的内部。因此此次地震没有海啸。此次地震后,引起的地质应力重新分配,过程是缩减的上部分(3.16-4.07)的过程。主要是如下的几个地震事件:

2011年04月16日 05:46:23汤加MS6.1D210,2011年04月16日 09:11:10台湾东北部海域MS6.0D130,2011年04月16日 10:19:30日本本州东部MS6.0D80,2011年04月17日 04:50:11新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县MS4.2D121,2011年04月18日 21:03:04克马德克群岛以南海域MS6.5D80,2011年04月23日 12:16:55所罗门群岛MS6.8D80

4月23日可以看作这次地质应力传递达到一个平衡。地质应力活动进入到地球的中层。因此可以认为3月11日的9.0级地震告一个段落。本文数据列表由于就是4月24号采集的,所以地震时间的划分没有划分在23号。

地震分布见图九

图九

五、9.0地震应力扩散结束,新的应力趋势重新开始

从4月25日到现在将近五周的时间,共69次地震。这五周地质应力相对比较平稳,在处于一种缓慢积累的过程。基本上遵循主应力下移,左右两边应力逐次下移的过程。如图:

图十

第一个星期的2011年04月30日 16:35:38台湾宜兰县MS5.0D60。第二个星期的2011年05月10日 23:26:04中、俄交界MS6.1D560。第三个星期的2011年05月14日 06:47:55哥斯达黎加MS6.0D70,2011年05月15日 05:07:23兴都库什地区MS6.0D200,2011年05月16日 02:37:12所罗门群岛地区MS6.3D40。第四个星期的2011年05月22日 15:46:28新疆维吾尔自治区和田地区皮山县MS4.0D119。第五个星期的2011年05月27日 11:19:09新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县MS3.0D124。

如上的地震事件表明地质应力在传输。传输的应力主要分布在如下的地区:西侧的天山、昆仑山-阿尔金山、青藏高原的几个山脉。主应力传输带的云南内蒙的连线。东部的山西-山东(两个点)、中俄交界-黑龙江一带(三个点)、台湾一带。(有引力传输的地方)

从上面来看,主应力传输带西侧应力传输频繁。

六、未来地质应力的走势

如图十一:

图十一

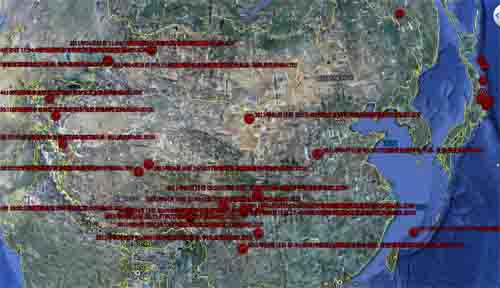

图十一是将日本311地震后所有的地震事件汇集的一张图,图中所画的圆圈只是说明性的,不具有精确性。

位置1区台湾附近发生较大级别的地震可能性最大。台湾地区是一个应力交界区域,一方面是日本群岛向下传输的应力,另一方面是大陆向下传输的应力。日本群岛向下传输的应力要看北美洲的地震走势了(在下一篇文章未来几年地球地质灾难分析中会谈论这个问题)。

东北河北山东江苏位置的2和东北的3位置为郯——庐断裂带,如图十二。

图十二

河北—山东2地区为应力缺陷地区,其中尤其是河北。这个地带也是非常容易发生地震。如上个世纪的唐山、邢台地震就发生在存在应力缺陷的这一带。天山的2地区应力现在来看传输频繁。

位置3区有三个地方,一个是东北3,将应力传输到日本的中间地带,日本311地震前的地震深度为560千米的一次地震就发生该区域(2011年05月10日 23:26:04中、俄交界MS6.1D560)。另一个是新疆3,将应力传输到巴基斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦等向西南传输的地区。最后一个是应力终结站,和尼泊尔、印度、不丹等相邻的区域,接近主应力传输带。这个应力终结站的支撑力一方面来自于主应力传输带,另一方面来自于向西南传输应力的地区。中间则是一系列的山脉作为应力拦截。世界最高的山脉喜马拉雅山就在这一带。

此外有两个问号地区,一个问号是长江中下游地区,另一个问号是青海一带地区。历史上长江中下游地区极少发生地震。青海一带应力传输是安静的,历史上没有发生过大地震的空白地区。它们依赖于主应力传输带的应力传输情况。如果主应力传输带发生级别大的地震,应力传输频繁,那么这两个地区由于剪切应力也很难避免。(另:长江中下游的鄱阳湖去年7月份还在抗洪,八个月后的今天已经全面干枯,这一带是地势比较低的地区,即便是存在地震,地壳有裂缝这些水又能往哪里流呢?!!!!!这是历史上所没有的现象。鄱阳湖现10年来最大洪水 98抗洪部队驰援江西2010-07-26 01:06:24 来源: 中国新闻网(北京) )

主传输带不再介绍。

七、小结

1、日本地震

日本群岛由于受到亚洲应力下移,推动日本群岛和太平洋板块发生作用。使日本群岛发生一次地震使得应力结构调整(2011年03月09日 10:45:16日本本州东海岸近海MS7.3D10)。本次应力调整使插入到日本群岛下方的太平洋板块发生断裂(主地震,2011年03月11日 13:46:21日本本州东海岸附近海域MS9.0D20)。在太平洋板块,由于减少了对日本群岛的应力支撑逐渐上移,而引发一次7.3级地震(2011年03月11日 14:25:52日本本州东海岸附近海域MS7.3D30)。本次地震并没有引起日本群岛整体南移,而仅在日本本州岛撕裂口地带引起断裂区域东南移动。

这种解释311地震有两个容易混淆疑点:

第一个疑点是既然亚洲的应力推动日本群岛和太平洋板块作用,那么推动作用区域应该向西部移动,而不应该像已经发生的这样断裂缺口向东南移动。这个解释只能用太平洋板块镶嵌到日本群岛内部的板块断裂来解释。断裂后,给日本群岛支撑的太平洋镶嵌板块给日本群岛的应力作用消失,相反,亚洲大陆所给日本群岛的内部挤压力则会推动断裂缺口向东移动。应力挤压的缺口南部是连接的,就会很吻合的解释力学的过程。

第二个疑点是此次地震是插入日本群岛下方的太平洋板块和日本群岛发生挤压作用,那么日本群岛地震区域的东部应该是抬高才对,而不应该是降低。这个问题也是用太平洋镶嵌板块的断裂来解释。断裂后地震区域太平洋板块升高,相反日本群岛东北部地震区域降低。日本群岛整体是抬高的,随着日本群岛和太平洋板块的继续作用,还会陆续抬高的,即恢复到地震前的高度。但其结果也只会继续引发地震。日本会陆续升高。

此外,第三次7.3级的地震(2011年04月07日 22:32:42日本本州东海岸附近海域MS7.2D40(D60))没有引发海啸,采用太平洋板块折断在日本群岛内部的再次折断是可以很好的解释的。如上的过程和已经发生的地震过程是吻合的。

2、日本地震后的应力传输过程

日本地震后的应力传输过程有这样的规律,一波地震后,应力的重新分配过程几乎很快影响全球。而全球的应力几乎是相互影响的。在日本311地震没有爆发前的5天里,大洋洲和南亚、太平洋作用的区域发生3次6.0级以上地震。而日本地震后3.16-4.07期间,该区域则发生了6次6级以上地震,南美洲智利和墨西哥湾个发生一次6.0级以上地震。中大西洋海岭发生一次6.1级,缅甸发生一次7.2级以上地震。这些地震甚至都可以采用应力传输过程来很好解释。地球的应力传输很快,几乎地球的时间过程中的地震都是相互关联的。

3、我国境内的应力传输特点

主应力传输西部的新疆天山地区的地质应力传输最为频繁。其次西藏和主应力传输相邻地带的地质应力次之。东部应力区域传输频繁程度较弱。当然,这里所说的弱是地震事件少的意思。地震事件的发生依赖于地质结构的突然性的变化。地质结构发生改变才会引发地震。

2011.5.31

附录:

地震事件列表(本数据来源 中国地震网)(纠正如下列表中震级MS应该为M)

![]()

![]()

![]() 版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明 © Copyright Authors

版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明 © Copyright Authors

物理科学探疑